�������Z���̂��߁A�������M������Ǝv���܂����A���̂��������܂��A�����B

�A�����J���O���L�����y�[���@���Y�^�C�v�F�A�����J���O��

�S�}�b�v�叟���d���B

WA��헪�@write by pc works

��How to play�`�U���̎�����`�@����{�i�ʕ����j

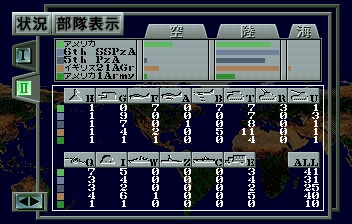

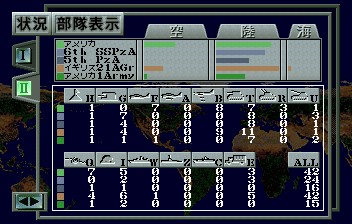

�����t�@�C���@�\�r�G�g�@���z�F�h�C�c�@���z�F�A�����J�@���z�F�C�M���X�@�X�^���_�[�h�@���̎���

���|�S�̐����@�h�C�cCP�@���@���E���e���[�g�@�j�����[�g�@���{CP�@���@���E���e���[�g�@�j�����[�g�@�A�����JCP�@���@�Γ��탋�[�g�@�ΓƐ탋�[�g

�@�X�^���_�[�h�@�C���p�[���@���[�S�X���r�A�i�C�^���A�R�j

�t���[���\���ō����ɂ������N��\������

�E�E�E�ԏ��i���m�点�j�E�E�E

�E�X�V�����Ȃǂ́@How to play�`�U���̎�����`�@���m�F�̂��ƁB

amazon�ő�헪������

|

�@�����̂��Ȃ��́@�@�̂悤�Ȑ�ʂ��c���ł��傤�B �@

|

�@�����p����ʂ������Ƃ���������͖������A�S�ĕM�҈�l�Ō��A�L�����N�����Ă���̂ŏꍇ�ɂ���Ă͊ԈႢ�����邩������Ȃ��B

�@���p����Ȃ�A���̂�����͋C�����Ĉ��p���Ă��炢�����B�@���̃y�[�W�̉^�c���j

�@�����͂����܂ŕM�҂��l�ʼn^�c���Ă����̃y�[�W�ł���A�����̐l��WA��헪�ɋ����������Ă����Ƃ����C���琬�藧���Ă���B

�@�����A�A�N�Z�X���]�X�͂ǂ��ł��悢�̂ŁA�u�ڍׂȃf�[�^�v��]�ރv���[���[�́@WA��헪�@�|�S�̐핗�����t�@�C�� wiki�@�������ق����ǂ����낤�B

�@�L�u��WA��헪�v���[���[�̕��������A��葽���̋��L�����c�����Ƃ��錻������āA�M�҂͈ꃆ�[�U�Ƃ��đf���Ɋ������v���B

�@�܂��A�ꎞ�I���Ƃ͎v�����A�A�N�Z�X�����オ���Ă��邽�ߘA���p�̃A�h���X���L���B�@�ihotmail : d5san��hotmail.com�@�����͏������ɒu�������j

�@�ߋ���presario1400�̎��̗l�ɁA�����ȓ��e�̃��[���͖����Ǝv�����A�����₢���킹��������A�����B�i�A���r�A��ł̎���[���Ȃǂ͊��ق��Ă������������j

�Z�K�T�^�[���Ł@WA��헪�i���[���h�A�h�o���X�h��헪�j�@�`�|�S�̐����`�@�v���C���O

�������Z���̂��߁A�������M������Ǝv���܂����A���̂��������܂��A�����B

�A�����J���O���L�����y�[���@���Y�^�C�v�F�A�����J���O��

�S�}�b�v�叟���d���B

| �Q�[���i�s���� ���G�FON �V��FON ���Z�F��؎g�p���� |

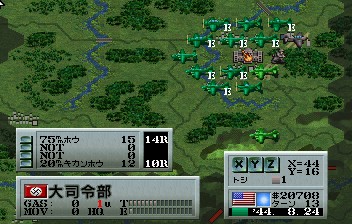

���L�����y�[�����̎Q�퍑����ȂǁA���Z�͍|�S�̐����ɑ������邪�A���t�@�C���ł͂قƂ�ǂł��Ȃ��B

�܂��A�Q�[���o�����X������Ă��܂����߁A���̃y�[�W�ň����Ă���Q�[���i�s�ł́A�����͎g�p���Ȃ����ƂƂ���B

�悭�g�����j�b�g�ƁA���̐i���i�ꕔ�j

�����t�@�C���@���z�F�A�����J�@�ƂقƂ�Ǔ����ł���B

�������A���C�g�j���OL�̐��\�͍|�S�̐����ƍ��t�@�C���ł��Ȃ�Ⴄ���߁A������ł̓��C�g�j���OL�͂قƂ�ǎg��Ȃ��B

�܂��A�|�S�̐����ł͐�Ԃ̐i��/���ǃo���G�[�V����������Ȃ��B

���Ő�������͖̂ʓ|�Ȃ̂Ŋ�������B

�t�@�[�X�g�}�b�v�F�X��C�C��

�@

�@���Ղ̏��������͊ɂ��A�㔼�̓^�[�����������߂ɐݒ肳��Ă���A�����J�L�����y�[���̊J�n�ł���B

�@�j�㏉�̋���ƌ����Ă���B

�@�������A�Q�[���ł͂���Ȃ��Ƃ͊W�Ȃ��B

�@�G�퓬�͕͂Ђ��[���璾�߂�悢�̂ł���B

�@ �@

�@

�@�Γ���̏��Ղ͗�킪�҈Ђ�U�邤�B

�@�o���邾�������Ђ����A��C�ŗ��Ƃ��Ă����B

�@ �@

�@

�@�C��ɂ͕�����45�L�����e��ς��C���h�L���b�g�ō��G�����A250�L�����e��ς܂���B-17�ł����⏕����B

�@��킪�C��ŌǗ����Ă����ꍇ�A�쒀�͂Ȃǐ퓬�͂ŋ���ł��܂��Γ��������߂鎖���o����B

�@���Ղ̗��͋��ɂ͋������n��A�C�ォ��̍U���ɂ͎ア�B

�@�V��ɍ��E����邪�A�������ZOC�ň͂ނ͔̂��ɗL���ł���B

�@�����瑊�肪�������L�������x�̗��Ƃ͌����A���傹��͕����@�������ċ@�B�ŋ����ł��閳�@�����̂ɂ��������Ȃ��B

�@���Ƃ��Ȃ����͖����B

�@ �@

�@

�@���G�ɓG��������n�߁A��ĂɊ͔��A��킪��яo���Ă����B

�@���炩���ߕt�߂ɑҋ@�����Ă�����������C�ɎU�J���A�t�Ɉ݂͂��B

�@���Ƃ͂��킶��ƍ���Ă����B

�@�d�������̈ʒu�ɋ���A�������͍ڋ@�����̐��ł���B

�@�t�߂ɋ�ꂪ����Ɨ\���ł��邽�߁A���̕t�߂̍��G���J�n�B

�@ �@

�@

�@�i�ߕ��U�߂̕����͓G�i�ߕ��܂œ��B�B

�@��C�̔r�����J�n����B

�@13�^�[���ځA�Ē߂������U���������̂����c���������c�o�O���Ă���B

�@�ϋv�x8�Ȃ̂ɑ�j����Ȃ̂ł���B

�@���ׂĂ݂�ƁA���ڋ@�̑ϋv�x��8���Ē߂̑ϋv�x��2�̂悤���B

�@�܂�A���ڋ@�������̑ϋv�x�Ƃ��ĔF������Ă��܂����炵���B

�@�Ƃ肠�����A�o�O�����Ē��߂��B

�@���̃Q�[���̓v���C���[�������L���ɂȂ�ƁA���܂Ƀo�O��B

�@���x�������������Ƃ�̌����Ă��邪�A����͂���قǍ����o�O�ł͂Ȃ��Ǝv����B

�@�⋋�Ԃ��u�i���v���o�����ԂɂȂ����������邪�A����͍��������B

�@ �@

�@

�@��C�����炩���Еt���A�i�ߕ����ׂƂ��ďI���ł���B

�}�b�v�F�~�b�h�E�F�[�C��

�@

�@2�}�b�v�ڂł�����K�͊C��ł���B

�@����{�鍑�̊C�R�͎��A�K�͂Ƃ����Ȃ荂���A��킪�\�z�����B

�@

�@���R�ʼn^�p�ł���͑D�͂�⏭�Ȃ߁A�������A�\�Z�A��`�������A�`������B

�@����Ȃ����͐��ŕ₦�Ζ��͖����B

�@����{�鍑�͍��͂ɖR�����A�呹�Q�������ɕ⋋/��[���ė��Ē������Ƃ͓���B

�@���A�K�͂ŗ��Ȃ�A������͍��G�ɂ��搧�U���ő呹�Q��^����悢�B

�@��̑���Ȃ����͑S�Đ��̗͂ʼn����Ԃ��B

�@ �@

�@

�@�C��퓬�̎���͐퓬�@���D�܂������낤�B

�@�E�H�[�t�H�[�N��2�A3���Y���A�i�ߕ��t�߂ɓˌ����Ă����ꎮ���U�Ȃǂ��쒀������ƌo���l���҂��čD�܂����B

�@�Ȃ��A�Γ��C��ł͌��\�Ȑ��̓G�����͂��o�Ă��邽�߁A���������쒀��/�y������ɕ����ق����B

�@�܂��A��^�G�͂߂邽�߂̐����͂Y���Ă��������Ƃ���ł���B

�@ �@

�@

�@�����ɓI�ɑO�i�B

�@�C��̃R�c�͂Ƃɂ������G�ł���B

�@�����^�[�����ɂ���邪�A�����G�����ւ̖��Ӗ��ȓˌ��͏o���邾�����������B

�@4�^�[���ځA�����������̕���������˂�����ł����B

�@�V��͐���ACPU���ɂ͑Ί͍U���͖͂����A�Ȃ�ΐ퓬�͂ł������͂�œ����Ȃ����Ă��܂��Ηǂ��B

�@

�@�G���͕��͂̊���ɌR����Ⴂ�B

�@�܂葹�Q���o���Ə\���ɕ�[/�⋋���o���Ȃ��ƌ������ƂɂȂ�B

�@ �@

�@

�@7�^�[���ځA�G�͍̊ڋ@����ĂɌ������Ă���B

�@������̋��A�퓬�͂����A�G�͍ڋ@�̓��������߂�悤�ɕ�͂��s���B

�@

�@���̍U���Ŕ�Q�����Ȃ�Ƃ���͂��ێ����A�G�͍ڋ@���U���A���͉����邱�Ƃɐ��������B

�@

�@���ŕ����Ă���Ȃ琔�̐����ň��ݍ��߂Ηǂ��B

�@��R�͂��G����傫���������B

�@ �@

�@

�@�قƂ�ǂ͍̊ڋ@���}���A�r�ł��A���Ƃ͓G�퓬�̖͂{�̂�҂݂̂ƂȂ����B

�@���C���h�L���b�g�ɂ͑S�ĕ�����45�L�����e�𓋍ڂ��Ă���B

�@�������Ă����A�G�̐퓬�͂̓��C���h�L���b�g�̖h�q���˔j�ł����A����I�ɍ��G���\�ɂȂ�B

�@ �@

�@

�@11�^�[���A��a���܂ޓG�C�R��͂����G�ɂ�����A�U�����J�n�B

�@1�`3�^�[���łقƂ�ǂ߂��B

�@ �@

�@

�@����̂��V��̕ω��ł���B

�@CPU�͈���I�ɍU������ƓV����悭�ς���Ƃ����͉̂��x���������Ǝv�����A����������Ȃ����B

�@ �@

�@

�@�G���͂͂قƂ�lj�ŁB

�@17�^�[���ŏI�������B

�@

�@�o���l�͑����B

�@�o���l�҂��ɂ͒��x�����c�̂����A�A�����J�L�����y�[���͍q�j�b�g�̋����i���������B

�@�������ĉ҂��K�v��������������Ȃ��B

�}�b�v�F���\�������C��

�@

�@���̃}�b�v�͒n���ł��܂�ʔ��݂������B

�@ �@

�@

�@���^�[�����A�����Ȃ�G���R�̒m�点������B

�@�}�b�v�ɂ͏������܂܂�Ă���A�����I�Ȑi�R�͖ʓ|�ɂȂ��Ă���B

�@ �@

�@

�@5�^�[���ڂ܂ł͎��R�̐w�`�𐮂��A�G�ɔ�����B

�@�����܂ł̃Q�[���i�s�Ő��K���Ȃǂ̖��O�t�����߂Ă��Ă��A��͂����Ȃ����G��R�����Ȃ��Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B

�@�o���邾���G��R�̓ˌ��ɂ͔����Ă����B

�@ �@

�@

�@�G�퓬�͂͋쒀�́A�y������̂ŁA����ɏd���A�����^���������Ă���B

�@�����A�����߂ɂ�����B

�@ �@

�@

�@������x�P�����h�[���g���X����������Ȃ�A�����^���x�͑����߂��邾�낤�B

�@�n���ɓG�퓬�͂߂��Ƃ������B

�@ �@

�@

�@�����͂͋쒀�͂Ɏア�A�d���ȏ�̐퓬�͂Ȃ�Έ���I�ɍU���ł��邪�A�쒀�͂ƌy���ɂ͎ア���߁A�^�p�ɂ͋C���g���ׂ��ł���B

�@10�^�[���O��ł��炩���G�C�R�͕Еt�����B

�@ �@

�@

�@����]�𗘗p���ĊC�㕕�����s���B

�@���̎��_�œG�C�R�̐���1�B

�@C�͋��ɂȂ邪�A���܂Œ��߂����̏��l����Ƒ����y���ł��낤�A����͕����Ă����B

�@

�@�͏�U���@�ō��G����A�����͑�C���炯�ł������B

�@���O�ɑҋ@�����Ă����͍ڋ@�ň�C�ɋ쒀����B

�@ �@

�@

�@��i�ߕ��͂��d���B

�@���ɍ���ĂƂǂ߂��h���B

�}�b�v�F�w���_�[�\����n�̍U�h

�@

�@�K�_���J�i���ł���B

�@���̎����̃A�����J�R�͕����̕⋋���x��Ă�����@�����ł���B

�@�Q�[�����ł͐��Y�ł�����̂��ʏ��菭�Ȃ��i��ɗ��㕺��j�Ƃ�������������B

�@

�@�������ɓG�i�ߕ�������B

�@ �@

�@

�@���ߑ�����`�������Ă��邽�߁A�퓬�@���z�u�ɍ�����K�v������B

�@ �@

�@

�@�ߗׂ̓G�i�ߕ��͏��i�ߕ��ɂȂ��Ă���B

�@�V����\�����p�����x�̍���B-17���^�p�A��C�ɒׂ��B

�@ �@

�@

�@�����W�J���Ă�����������̕��������G�i�ߕ��̍U�����J�n�B

�@

�@��R���҈Ђ�U�邦�Α���{�鍑�R�ɏ����ڂ͖������낤�B

�}�b�v�F�k���j���[�M�j�A�㗤���

�@

�@�㗤���Ƃ͌����Ă��A���R�̓��G�A�T�����A�n��i�}�b�v�������E�ʒu�j�����_�ł���B

�@�G�i�ߕ��͐��A�k���A�㗤�ƌ������͋쒀��ɋ߂��B

�@ �@

�@

�@���̃}�b�v���琶�Y/�i���ł�����́A���Y�ł�����̂������ƕς��B

�@���ɋ�R�̔\�͂�����I�ɏオ��B

�@���Y�A�i�����J��Ԃ��A���������ŐV�̕�������낦��̂��ǂ��B

�@ �@

�@

�@�}�b�v�œG�z�u���������A�ŏ��̐��^�[���͐��Y�A�i���ɏW���ł��邾�낤�B

�@�t�߂ɒ┑���Ă���C�R�����͋�ꂪ���C���B

�@4���Ȃ̂�16���j�b�g�͍̊ڋ@���^�p�ł���B

�@ �@

�@

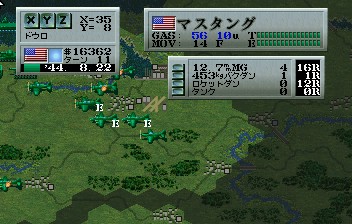

�@�ŏ��ɐ��Y���ׂ��̓}�X�^���O�A��ԗ����ǂ����낤�B

�@���C���h�L���b�g�͑S�ăw���L���b�g�ɂȂ�B

�@�w���L���b�g�Ȃ�Ή��nj^���ɂ��݊p�ɑR�ł���B

�@ �@

�@

�@�}�X�^���O�A�R���Z�A�͐��\�����Ă���B

�@�}�X�^���O�͍q�������Ƒ��x�ɗD��A�R���Z�A�͂����͗�邪���ւ̓��ڂ��\�B

�@�R���Z�A�͂���ȏ�i���ł��Ȃ����A�����_�ł̓w���L���b�g����͏�퓬�@�Ƃ��Ďg���邽�߁A2�`3���j�b�g�����Ă��Ă����͖������낤�B

�@ �@

�@

�@�w���L���b�g�͍q�������������A�G��R���������G����̂ɓs�����ǂ��B

�@�U���@�͐��^�[���Ɉ�x�̊����Ŕ���B

�@�ǂ�����U�߂��Ă��}���ł���悤�A�퓬�@��W�J�������B

�@ �@

�@

�@6�^�[���o�ߎ��̏�Ԃł���B

�@���G�i�ߕ��ւ̓��̂�1/3�����A�k�i�ߕ��ɂ͍U�����J�n�B

�@ �@

�@

�@���̒���A�V��͓܂�ɁB

�@����͂��̃p�^�[������������悤�ȋC������B

�@�k�i�ߕ��͍U���ł��Ȃ����A����Ȃ炻��ő�C��r�����鏀���������Ă��炤���Ƃɂ��悤�B

�@ �@

�@

�@���炭�V��͐��ꂽ��܂�����ł���B

�@ �@

�@

�@�V��̉Ɠ����ɓG�i�ߕ��ւ̍U�����J�n�B

�@�����G�i�ߕ��͑��ח��B

�@���G�i�ߕ�����C�̔r���������B

�@ �@

�@

�@�����悻�̓G��͂����A�������瑍�U���Ɉڂ�B

�@16�^�[���ŏI���ł���B

�@���Ȃ݂ɁA���̃}�b�v�̑叟�^�[��������16�^�[���ł���B

�@�Ȃ��A16�^�[�����x�ŏI��点���̂��ƌ����ƁA���͂��̃}�b�v�͕���_�Ȃ̂��B

�@�叟�ł�����[���b�p����֓W�J���A����/���������ł͂��̂܂ܓ��{�R���[�g���p�����鎖�ɂȂ�B

�@��y�ɗ����[�g��V�т����Ǝv���Ă���̂Ȃ�A�Z�[�u�͖Y�ꂸ�ɂ��Ă������Ƃł���B

�ꐡ�x�e�E�E�E

�@

�@�����艺�́@�h�C�c�鍑�탋�[�g�@�Α���{�鍑�탋�[�g�@�ɕ�����Ă���B

�@�܂������Ⴄ���ʂł̐킢�ɂȂ邽�߁A�ǂރy�[�W���ԈႦ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ׂ��ł���B

�h�C�c�鍑�탋�[�g

�@

�@�����m������炪���ƕς��A���B���ʂ֎Q������B

�}�b�v�F�m���}���f�B�[�㗤���

�@

�@�����Ȃ�m���}���f�B�[����n�܂�B

�@���B���ʂł͓G���R�ɋC�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�B

�@������p���^�[�A�e�B�[�K�[���͂��߂Ƀh�C�c�鍑�̗��R�͋��x�ł���B

�@���܂ő���ɂ��Ă�������{�鍑���R�Ƃ͖Ⴄ�B

�@�\���Ɍx�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@ �@

�@

�@�A�����J�̗F�R�͐����m�ۏo���Ă��Ȃ��ŋ����𑽂��W�J���Ă���B

�@�ł��邾�������炩��x�����Ă��K�v�����邾�낤�B

�@�p���^�[�A�e�B�[�K�[�ɂ́A���܂ʼn^�p���Ă����V���[�}���n�ł͎��������Ȃ��B

�@��ԂŐ퓬������Ȃ�A���ʂ���̐퓬�͔����A��R�A�����C�̎x���ĂƂǂ߂��h������Ő��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����ŋ�R�͐퓬�Ȃ�}�X�^���O�A�Βn�U���Ȃ��B-17�ƕs���͂���قǂȂ��B

�@���x�̍����}�X�^���O�Ȃ�A��l�����Ȃ�D������邽�߁A�قƂ�ǂ̓G��Ԃ蓢���ɏo���邾�낤�B

�@ �@

�@

�@�����m�ۂł������B-17����͂ɁA�����������}�X�^���O�œG�i�ߕ��A���̎��ӂ̓G���͂��܂Ƃ߂Ĉ�|����B

�@ �@

�@

�@8�^�[���ځA�쓌�G�i�ߕ����ӂ̋쒀���J�n�B

�@9�^�[���ځA�쐼�G�i�ߕ��͊ח��B

�@

�@���B����ł͌㔼�ɂ����ăh�C�c�鍑�R�퓬�@�̕i������C�ɏオ��B

�@������̎�͐퓬�@�̓}�X�^���O����ɂȂ鎖�������A�ǂ����Ă��i���ň���x������`�ɂȂ�B

�@�}�X�^���O�͐��ʼn������悤�ɂ�⑽�߂Ɋm�ۂ������B

�@ �@

�@

�@������Ɩ��f������Ƃ���ł���B

�@�q�j�b�g�̈����ɂ͋C���������B

�@�c��G�i�ߕ��̍U�����J�n�B

�@ �@

�@

�@11�^�[���ŏI���ł���B

�}�b�v�F�h���O�[�����

�@

�@�t�����X�암�ւ̏㗤���x�����邽�߁A�k������U�����s���B

�@�v����ɗ����x��������킯�ł���B

�@ �@

�@

�@�p�[�V���O�����Y�ł���܂ł̌q�����AM36�W���N�\�������Y�\�ɏ��B

�@���̃}�b�v�͋쒀��ɋ߂����߁A�����^�[�������ُ�ɏ��Ȃ��B

�@�V��ł���ɂ͖����A�i�ߕ����ӂ̓G��͂���ł�������A���G�i�ߕ���ӂ߂�B

�@ �@

�@

�@�W�����{L�̓V���[�}���n�����d��Ԃɂ������́AM36�W���N�\���͍U���͂͂��邪���b�������B

�@�ǂ�����꒷��Z�ł��邪�A�h�C�c�鍑�d��Ԃ�ɑΑ��b�U����75�A�U�����x20�ł͘b�ɂȂ�Ȃ��B

�@���\���猩��M36�W���N�\����������悢���낤�B

�@ �@

�@

�@��O�ŕǂ�����Ă���C�M���X�R�͎㕺�ł��邽�ߐ��^�[�����������Ȃ��B

�@�ł��邾�����������W�J���K�v�ł���B

�@�y��ꂪ����Ȃ�A1�o���ĉ^�p����Ɛ킢���y�ɂȂ�B

�@�����m����ŗ��x�̍����Ȃ��Ă���͏�퓬�@�A�U���@���^�p�ł��邩�炾�B

�@�R���Z�A�͓��ڔR�������Ȃ����A��ꂪ����Ȃ�Ώ\���쒀�퓬�@�Ƃ��Ďg����B

�@ �@

�@

�@����͂ǂ����Ă����������B

�@�^�[�������̌��������l����ƁA��R�̑����W�J�����ɏd�v�ł���B

�@6�^�[���ځA���R�i�ߕ���肷�����ɂ���G�i�ߕ��Ƃ��̐��͂̋쒀���J�n�B

�@ �@

�@

�@��������ǂɂ���A�쒀��͂��d���C���ɂȂ��Ă��܂����B

�@��ꂩ�瑝�����o���A�i�ߕ��U�߂��͂��߂�B

�@���^�[���A�G�i�ߕ���j��B

�@ �@

�@

�@10�^�[���ڂ܂łɗ��߂Ă�������@����C�ɓ��G�i�ߕ������i�R���J�n������B

�@12�^�[���ځA�c��̓G�i�ߕ����ӂ̓G���͂̋쒀���J�n���A�����ɓG�i�ߕ��U�߂̏������n�߂��B

�@ �@

�@

�@���ꂾ���̋@���ň�C�ɍU�߂��ẮA�h�C�c�鍑�R�ƌ����Ǒς������̂ł͂Ȃ��B

�@13�^�[�����x�őS�I���͂̋쒀�������ł���B

�}�b�v�F�o���W�̐킢

�@

�@�퓬�ɂ�����哱���͊��S�ɘA���R���Ɉڂ����B

�@���A�h�C�c�鍑�R�̑唽���ɂ������˔j����A�ˏo���ꂽ�n�悪�o���Ă��܂����B

�@�����@���퓬�ł���B

�@�Ȃ��A�h�C�c�鍑�R�͂��̃}�b�v����V�s�����ɂ������Ȃ���������B

�@��̓I�ɂ�Me262�A���[�N�g�p���^�[�A�e�B�[�K�[�U�Ȃǂł���B

�@�����̐V�s����͋��ٓI�Ȑ퓬�\�͂������߁A���ڐ퓬�͏o���邾�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�G�퓬�@�͒n�ォ��@���A�d��Ԃ͋�@���A��{�I�Ȏ��ł��邪�퓬�Ɋ����Ƃǂ����Ă��Y�ꂪ���ł���A�Y��Ȃ��悤�ɂ������B

�@ �@

�@

�@���̃}�b�v�͕K�v���Ǝv����Ƃ���ɂ܂�������`�������B

�@���ɗ����Ȃ��F�R�ɋ�`�͎g�킹���A��Ɏ��R�̍q�j�b�g��z�u���ׂ��ł���B

�@ �@

�@

�@�܂��͋�`�̊m�ۂ��s���B

�@���V�v���@������Ȃ�}�X�^���O�ő��肪�o����B

�@CPU�͐퓬�����@���D��Ŏg�p���邽�߁A���h���ȗF�R���r��Ȕ�Q����\��������B

�@�����̌����R�炵�͖����悤�ɂ������B

�@ �@

�@

�@�F�R�̋�`�𗘗p����A���R�̋�R�������ł���B

�@�F�R�ɂ͐\����Ȃ����A��`�͂�����Ő�L�����Ă��炤�B

�@Me262�͒n�ォ�痎�Ƃ��B

�@�A�����J�̌�����C�́A75mm�C�͎˒�5����90mm�C�Ȃ�Ύ˒�6���ւ�B

�@���̎����Ȃ��90mm�����R����͂��A�g��Ȃ���͖����B

�@ �@

�@

�@�G��R�͂قڟr�ŁB

�@�t�Ɏ���R�̑����͑���������B

�@ �@

�@

�@�V��𗘗p���ċ��s���G���s���A�G�̔z�u���ۗ��ɂ���B

�@ �@

�@

�@�V��̉Ɠ����ɓG��C�̈�|���J�n�B

�@�������ɂ��̎������̒n��ƂȂ�ƁA�G��C�̐��͑����B

�@���f���ē˂����܂����}�X�^���O2��������Q���A1�����͑S�ŁA1�����͑S�Œ��O�ɂ����B

�@ �@

�@

�@����ł����ʂɔC���A�G���e���j���Ă䂭�B

�@ �@

�@

�@�V�s���킪���j�ł���Ύc��͒���ԁA�g�[�`�J���x�ł���B

�@���ЂƎv������̂͂قƂ�ǖ����B

�@�쓌�G�i�ߕ��͂��̃^�[���Ŋח��B

�@ �@

�@

�@�ǂ̃}�b�v�ɂ������鎖�����F�R�͂Ȃ�̂��߂ɋ���̂��낤���A���̑��݈Ӌ`���Ȃ��Ȃ������Ȃ��B

�@�v���C���[���O���ɕ�����W�J����܂ł̕ǂƂ��Ĕz�u����Ă���̂͂킩�邪�A�����A���x�ɍ����o�����ēGCPU�ɗ��x���҂����鑶�݂Ƃ��Ă����@�\���Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B

�@20�^�[���Ŏc��G�̋쒀���قڏI���A�i�ߕ��U�߂��͂��߂�B

�@ �@

�@

�@�V��ɂ��b�܂�A20�^�[����ŏI���B

�@

�@�h�C�c�鍑�R�Ō�̑�K�͔��U�ł���B

�@�c�O�Ȃ���v���C���[�̎Q��͂Ȃ��B

�}�b�v�F�x�������ւ̓�

�@

�@�h�C�c�鍑����ł����邽�߂̍Ō�̐킢�ł���B

�@ �@

�@

�@�A���R��3�w�c�A�h�C�c�鍑�R��2�w�c�A���킹��5�w�c�A�t���T�C�Y�}�b�v�̑�K�͐퓬�ł���B

�@

�@�t���T�C�Y�}�b�v�ł͂��邪�A�����Ə�����i�R������Ηǂ����߂��A�����^�[�����͂�⏭�Ȃ��B

�@�i�R���ʓ|�ł��邽�߁A������x�i�R���A���_�Ƃ����`���m�ۂł�����AB-29�œG�i�ߕ���@�����Ƃ���B

�@ �@

�@

�@B-29�ւ̐i�����\�ɂȂ邽�߁AB-17�͂ł��邾��B-29�ɐi�������ĉ^�p���ׂ��ł���B

�@�܂��A�d��Ԃ̃p�[�V���O�����Y�\�ɂȂ�B

�@�V���[�}���n��Ԃ͂��łɓS�����x���̒���Ԃł��邽�߁A�ړ����x���C�ɂȂ�Ȃ���ΑS�ăp�[�V���O�ɕς��Ă��ǂ����낤�B

�@ �@

�@

�@���R�i�ߕ��̈ʒu�͓G�i�ߕ��ւ̃A�N�Z�X�����ɍ���ȍœ쐼�ł���B

�@����̓V���[�}���n�͑S�Ĕp���A��Ԃ͑S�ăp�[�V���O�œ��ꂷ��B

�@�ō����x�̃}�X�^���O�͕�����Ȃ肩�����Ă���A�U�����x18�`20���x�̓G�퓬�@�Ȃ�Ȃ�Ƃ��݊p�Ɏ������߂�B

�@��C����Ԃ̉��삪����ΐ��̊m�ۂɂ͂��قǍ���Ȃ����낤�B

�@�������A�G�W�F�b�g�퓬�@�����ɂ͋C������ׂ��ł���B

�@ �@

�@

�@�}�X�^���O�ŕǂ����A�ǂɊ|�������G�͑�C�̎˒��̒��������Č�����玟�X�ԐڍU�����d�|����B

�@���̊Ԃ�B-17�����X��B-29�ɐi�������A�O���֑���o���B

�@ �@

�@

�@�����m�ۂ��A������x�̐�B-29���������߁A8�^�[���O�����i�R���J�n�B

�@�܂��A���@��B-29���\�r�G�g�R�̉���ɉB

�@ �@

�@

�@�C�M���X�R���a���N�����A�����ӂ��ӂ����ł��܂������߂ɗ��R�̐i�R�͔��ɒx���B

�@�G�Ƃ��đ��������ƟT�������C�M���X�R�A�����ɂ��Ă��ז��ȃC�M���X�R�B

�@�C�M���X�R�ɖ����͂���̂��B

�@B-29�̖ҍU�͂����܂����A�W�[�N�t���[�g���C����S�����Ă����G�i�ߕ��͊ח��B

�@ �@

�@

�@�G��{�c��B-29�̎x�������\�r�G�g�R�̖ҍU�ɑς��ꂸ�A���̕��������X�Ǝ����B

�@ �@

�@

�@�Ōキ�炢�͗F�R�ɗǂ��Ƃ�����A�Ǝv�����̂����A�Ȃ��Ȃ��Ƃǂ߂��h���Ă���Ȃ��B

�@���ǁA���R�łƂǂ߂��h���A19�^�[���Ńh�C�c�鍑�̑�{�c�͏��ł����B

�@

�@�قڎj���ƕς��Ȃ������ł���B

�Α���{�鍑�탋�[�g

�@

�@���{�{�y�ւ̍U���A�i�s�̂��ߋ��_�m�ۂɓ����n�߂�B

�@��n�߂ɃT�C�p���̒D��ł���B

�@

�@���̃}�b�v����A�����J�C�R�̌R���������ڗ����n�߁A���R�����Ƃ��ď����z�u���Ă���͑D�̎����オ��n�߂�B

�@ �@

�@

�@��́A���A��`4�ƁA�����I�ɂ͂��Ȃ��ґ�ł���B

�@�A�C�I�A�N���X�͈ړ���5�Ɛ�͂̊���ɍ����ŁA����ɑ�\�͂����ɍ����A����ɂȂ邾�낤�B

�@ �@

�@

�@�C��̃Z�I���[�ƌ������G����̍U���ł���B

�@���G���L�߂ɍs���A�搧�U���A�{�������O�ɋ��Ђ���菜�������D�悳���B

�@����{�鍑�͑�K�͊C��ɂȂ�ƕK���ƌ����Ă����قǐ����𑽂͂߂ɔz�u���Ă���B

�@���̃}�b�v�ł�����͕ς��Ȃ����߁A�쒀�́A�y���͑��߂ɓW�J���ׂ��ł���B

�@ �@

�@

�@�F�R�A���R�̋쒀�́A�y�������Ȃ�̔�Q�������B

�@�������A���̂������œG�����͉͂�ŏ�ԁB

�@�莝���͑D�͐����͂̋��Ђɂ��炳�ꂸ�ɐi�R���o����悤�ɂȂ����B

�@�����Ŏ莝����������1�A����1�ɕ����A����͐��i�A�����͖k��ɐi�H�����߂�B

�@ �@

�@

�@�����A�����^���܂��c���Ă���B

�@������O�̂悤�ɑ����߂ɂ�����B

�@�����A�V���ς��Ă���ł��낤�Ȃ��Ǝv���Ă������A���ۂ����Ȃ����B

�@ �@

�@

�@���G�œG���ی����Ȃ̂𗘗p���A�A�E�g�����W�Őw�`�𐮂��A���^�[���Œ��߂ɂ�����B

�@�ُ�Ȑ��͍̊ڋ@�Ɉ͂܂�A�����ق�����{�鍑�̊͑D�͂��̂قƂ�ǂ����v�����B

�@ �@

�@

�@�k�サ�������͓G�i�ߕ��U�߂������݂ɍs���Ă���A���^�[���ɂ킽���Ėk�G�i�ߕ����U���B

�@13�^�[���ڂŊח������B

�@���i���Ă������͍��G�őO�����������Ȃ���m���ɑO�i����B

�@ �@

�@

�@�J�𗘗p���ċ��s��@���s���A�G�̑���C�̈ʒu���m�F�B

�@�V��Ɠ����ɂ����̔r�����s���B

�@�G�i�ߕ����ӂ͂�����̃��j�b�g�Ŗ��ߐs������Ă��܂����B

�@�^�p���Ă���{�l�������̂��Ȃ��A�����ꒃ�ȕ��ʂł���Ǝv���B

�@ �@

�@

�@�ҍU���J�n���G�i�ߕ��͊ח������B

�@���_���A�����J�R�́A���̌�A���{�{�y�֔������J�n����B

�@

�@�C���h�l�V�A���ӂ̃A�����J���͂��L����B

�}�b�v�F���C�e���㗤���

�@���ӂ̑���{�鍑�R�̋쒀�A�i�s���s�����ł���B

�@�j���Ō������C�e���C��ɊY������B

�@ �@

�@

�@�V����̊�����z�������B

�@���㕺��͑���{�鍑�R�ɑR����ɂ͏\���Ȑ��\���낤�B

�@

�@���ł�90mm������C�͐i�����ւƋ��ɋ����i���ƂȂ邽�߁A���R�̑�R�͂͑����Ȃ��̂ɂȂ�B

�@ �@

�@

�@�����C�R�͎��ӂɃX�^���o�C���Ă��邪�A����{�鍑�R�͊C�R�{������������܂Ŏ��Ԃ�v����B

�@���R�i�ߕ���肷���k���Ɉʒu����ʒu����G�i�ߕ����ׂƂ��A�G�C�R�ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@ �@

�@

�@�����[��������̓ˌ���H�炤�B

�@�^�̈����l�͂��̏���U���Ŏi�ߕ���j��Ă��܂���������B

�@���ہA�m�l�����̃}�b�v�ŗV��ł���Ƃ��ɁA1�^�[���ڂŎ��R�i�ߕ���j��Ă����B

�@���̃}�b�v�Ɍ����Ă͏��^�[���A�Z�[�u�͕K�{�ł���B

�@�ˌ������ނ�����́A���R�i�ߕ��̎��ӂ��ł߁A�G�̐i�R��j�~����B

�@�Ȃ��A�G�C�R�ɂ͐����͂̑����z�����m�F�ł��邽�߁A���Ղ���쒀��/�y�����������W�J���A�z����i�߂�B

�@ �@

�@

�@��R�͂̑����ɓw�߁A3�^�[���ځA�k���̓G�i�ߕ����U�����A��������ނ���B

�@ �@

�@

�@���^�[���o�ߌ�A����]�ɂđ҂��������s���A�G�C�R�A��ɐ����́A�쒀�͂����j���鏀�����s���B

�@���G�͈͂��L���A���̑����쒀�́A��͂���ɑ��Ĉ���I�ȍU�����o��������͂����j�ł���ΊC��ɂ���قNj��Ђ͖����B

�@�G�͒��̐��͑召���Ȃ�̐��ɂȂ邽�߁A��⑽�߂Ɋ͏�U���@��z�����ׂ����낤�B

�@ �@

�@

�@�҂����������܂���p���A����]�ɋ߂Â����G�R�͉�ŏ�ԁB

�@���������Ăɐi�R���J�n���A17�^�[���ځA�c��쐼�G�i�ߕ��Ɍ����Ĉ�ĂɊ͍ڋ@�i�������B

�@ �@

�@

�@�V��͉J�B

�@���U���G���s���A��C�̔z�u���ނ��o���ɂ�����B

�@���^�[���A������r�����A�G�̑�퓬�\�͂�0�ɂ��邱�Ƃɐ����B

�@

�@���̌�A�G�i�ߕ��͂Ȃɂ��o���Ȃ��܂܉�łƂȂ����B

�@

�@���炦��o���l�A���x�͂���قǍ����Ȃ��B

�@������������߁A����قNj}���K�v�͖�����������Ȃ��B

�@ �@

�@

�@ �@

�@

�@�A�����J�͏d�v���_�����X�Ɗח������A�D�ʐ������߂�B

�@���B���ʂł̓h�C�c�鍑�R�̖��Ӗ��Ȕ��U�������B

�@�}�b�v�F����U�h��

�@

�@���{���y�ł̐퓬�Ƃ��āA����ւ̐i�R���n�܂�B

�@ �@

�@

�@����ł͑���{�鍑�R�̋��łȖh�q���C���̂��߁A�F�R�����~�߂�H���Ă���B

�@��������삵�A�G�i�ߕ���ׂ��̂��ړI�ł���B

�@

�@�^�[���������ɗV�т͖����B

�@�R���l�b�g�Ɍ������ɂ́A���̃}�b�v�ő叟�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B

�@�A�����J�L�����y�[���͂��ꂾ����y���߂Ȃ��B

�@ �@

�@

�@�d���M26�p�[�V���O�����߂Ƃ��āAM4A3E8�C�[�W�[�G�C�g�ȂǁA���R�̋������}����B

�@�C�[�W�[�G�C�g�͉Η͂ɓ�͂��邪�A���q���ł��ꎞ���g��ꂽ�o�����X�̗ǂ�����Ԃł���B

�@����͂��ꂱ��͂���Ƃ��āA�Ƃ肠�����Q�[���ł̓p�[�V���O����ł��낤�B

�@����ŋ�R���x�A�L���b�g��B-29�Ȃǂ����ւƂȂ�A�i���\���ɂ��₩�ɁB

�@ �@

�@

�@��`��2�Ɛi��/���ǂ��s���ɂ͂�₳�т����B

�@�����Ƃ��A������ɗF�R�̋�`�����邽�߁A��������ςޘb�ł͂���B

�@�܂��͊͏�퓬�@�̓W�J�AB-17����B-29�ւ̐i���A��ԗ��̔z�u�Əd��Ԃ̗ʎY���n�߂�B

�@ �@

�@

�@�Ƃ������^�[�����ɗ]�T�������B

�@��R�ɂ��͉����A���ł͕��ʂʼn�������B

�@ �@

�@

�@�܂��͓ߔe�̓G�i�ߕ����ח�������B

�@�X�J�C���[�_�[�͊͏�U���@�Ƃ��Ă͍ō����x���̐��\�B

�@�@�e���x�ɓ�L��_�A���G�͈͂��A���F���W���[�ɗ��̂����������邪�A���̑��̐��\�͐\�����Ȃ��B

�@�w���L���b�g�́A�����Ńx�A�L���b�g�i�������Ă����ƁA�R���l�b�g�J�n���ɑ��p���^�[�i�������邱�Ƃ��\�B

�@�o���邾���i�����������c���A���̓R���l�b�g�ł̓x�A�L���b�g���Y��ɑ��p���^�[�ɐi���\�ł�����B

�@�����ň�Ă�������g��������A�����Ői�������Ă����̂��ǂ����A�ʓ|�Ȃ�R���l�b�g�Ő��Y�����i���ł��ǂ����낤�B

�@ �@

�@

�@�����Ė����m�ɍU����������B

�@���^�[���ō��G�Ƒ�C�̖��͉��A���^�[���ɍU���������ďI���ł���B

�@ �@

�@

�@�����ł́A����{�鍑�R���͖{�B����̕�����4�A����{�y�̕�����5�A�s��������1�̔䗦�������Ƃǂ����̘V�l�ɕ������B

�@���ꂪ�{�����ǂ����͒m��Ȃ����A������͉̂���̕��A�s�������ł͂Ȃ��A���ꂪ�����œ��{�S�y���畺�m���W�߂Ă����͂̍��͂Ђ�����Ԃ��Ȃ��B

�@����{�鍑�ɂƂ��Ă͌����͌��������̂��Ǝv����B

�@ �@

�@

�@ �@

�@

�@�������̍��͓��{�ꍑ�̂݁B

�@�����ő叟���Ă���Ή��z�V�i���I�A�A�����J�R�̖{�y�i�U�֑����B

�}�b�v�F�R���l�b�g���

�@

�@���{�{�y���\�r�G�g�A�A�����J�ŋ������鉼�z�V�i���I�ł���B

�@�e�����ŏ㋉�̕�������낦�A��i��ނ̐퓬���s���B

�@���[�Ȑ��\�̕�����W�J���Ă͒n�������鎖�ɂȂ邾�낤�B

�@ �@

�@

�@���̃}�b�v�ł́A�U�����x��16�̃R���Z�A��}�X�^���O�͐퓬�U���@�Ƃ��Ă����g���Ȃ��B

�@�����Ȑ퓬�@�͑S�ăx�A�L���b�g���p���^�[�ɂ��ׂ��ł���B

�@B-29����B-36�ւ̐i�������ւ����B

�@B-36�͍q�������A���ڐ��A�퓬�p���́A�ΉA�ǂ���Ƃ��Ă���_�������B

�@ �@

�@

�@�F�R�A�\�r�G�g�R�̎Q���͂��邪�A���x�Ɛ��Y�p�^�[�����l����Ɨ���ɂł��郌�x���ł͂Ȃ��B

�@�����^�[������20�^�[���Ƃ�⏭�Ȃ����߁A�����̔�Q���o�債�ė͉�������̂��ǂ����낤�B

�@ �@

�@

�@2�^�[���ځA�F�R�ɓG�R�̋�R���E�����A�퓬�\�͂���C�ɍ����B

�@�����Ȃ��Ă��܂��ƗF�R�͂قږh�q�ɌX���Ă��܂��A���ɗ����Ȃ��B

�@���R�͑�C����⑽�߂ɓW�J���A�G��R�̌}�����Ȃ�Ƃ��Ԃɍ����Ă���ł���B

�@ �@

�@

�@�\�r�G�g�R���G��R�ɂ��Ȃ����Ă���B

�@���R�ɓˌ����Ă����G�퓬�@�����炩���Еt���A�i�R���J�n����B

�@ �@

�@

�@����{�鍑�̍U���@�͂Ƃɂ������x�������A�d��Ԃł����Q���鎞������B

�@����ȂƂ��͕�[��������ߎv�����ď������A���R�i�ߕ����琼�Ɉʒu����s�s�Ő��Y���s���ΑO���܂ł̈ړ��������Z���Ă悢�B

�@��Q�͑傫�����w�`�𐮂��i�R���s���B

�@ �@

�@

�@������x���W�J����ƁA�C�R�͂��s�K�v�ɂȂ�P�[�X�������B

�@�莝���łȂ��A�����ł̃��j�b�g�Ȃ�Ώ������Ă��悢�B

�@����͏d�����������ă��j�b�g�����҂����B

�@�G��R�����炩���Еt���A�����̊O��Ɉʒu����G�i�ߕ���@���B

�@ �@

�@

�@����̓G�i�ߕ��ɏ�������U���@�́A���Ƃ��Ă����Ƃ��Ă������玟�ւƏo�Ă���B

�@���Ƃ����炵�̖����悤�ɂ������B

�@�܂���1�ڂ̓G�i�ߕ��ɂƂǂ߂��h���B

�@ �@

�@

�@�����܂Ői�߂�ƁA�c��͏��������̂悤�Ȃ��̂ł���B

�@B-36�AB-29�̑啔����Ґ����A����Ɍ�q�퓬�@��t���ď���ɑ��荞�ށB

�@ �@

�@

�@��R����ŏ�Ԃ̑���{�鍑�R�Ȃ�A���Ƃ͋�͉������邾���ł���B

�@

�@���{�{�y�ɂ�����퓬�͑S�ďI���A�j���Ƃ͈Ⴄ�����ł���B

�@ �@

�@

�@���{�͗��̍őO���֕ω�����B

�@���z�Ƃ͂����A���̃P�[�X�͂��͂␢�E�ɂƂ��čň��ƌ����邾�낤�B

�@�푈�͉����̍s���Ⴂ��A�b�������̂���A�͂̌֎��A�~����s�ׂȂǂ��ς���ɐς��������ʂ���N������̂��Ǝv���B

�@�����̌����́A�������ĂЂƂЂƂ���͂���A�����đ傫�����Ƃł͖����Ǝv���B

�@�����A���̏����������푈�̔��[�Ȃ�A���̑㏞�͂��܂�ɑ傫�����₵�Ȃ����낤���B

�@���a�{�P�����l�����͑ԓx�Ő푈���邾���ŗǂ���������Ȃ����A��������菜���Ȃ�����푈��푈�s�ׂȂ�Ă��̂͂Ȃ��Ȃ�͂��Ȃ��B

�@�b�������ʼn��Ƃ��Ȃ�Ȃ�Č����l�����邪�A���������b�������Ȃ�Ă��̂͂Ƃ����̐̂Ɍ��Ă邩��푈�ɂȂ�B

�@������A���ꂩ���͉������̐V�������_�Ő푈����͂��A��̂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͖������낤���B

�@�ЂƂƂ��胍�O����������A�L�����y�[�����O�͗v�]��������Α����A����ōŌ�ł���B

�@�����I�ŒW�X�Ɖ������ꂽ�����A��������炾��Ƃ�����Ȃ�������ꂽ�����̃��O�ł��邪�A����ł��ǂ�ł������������ɂ͊��ӂ������B

�@��l�ł������̕����A���́u�}�j�A�I�ɂ͔��[�ȓ��e�ł��邪�A�Q�[���I�ɂ͔��ɗD�G�v�ł���WA��헪�ɋ����������Ă�����������A�Ǝv���B

�@�܂��A�v���C���Ă���l�͏��Ȃ������m��Ȃ����A���̃Q�[���ōs���l�����ӏ���i�߂������ɂȂ�Ƃ��v���B

�@How to play�`�U���̎�����`�͂܂��X�V����\�肾���A�ꌾ��ɏ����Ă����B

�@�������������A���肪�Ƃ��������܂����B

���[���h�A�h�o���X�h��헪

write by pc works