暥彂枹峑惓偺偨傔丄棎暥棎昅偑偁傞偲巚偄傑偡偑丄偦偺偆偪捈偟傑偡丄懡暘丅

僪僀僣掗崙僉儍儞儁乕儞丂惗嶻僞僀僾丗僪僀僣掗崙

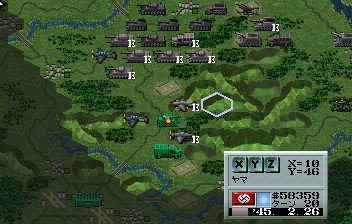

慡儅僢僾戝彑傪廳帇丅

WA戝愴棯丂write by pc works

仭How to play乣峌棯偺庤堷偒乣丂捔庣晎乮懯暥嬫夋乯

仭嶌愴僼傽僀儖丂僜價僄僩丂壖憐丗僪僀僣丂壖憐丗傾儊儕僇丂壖憐丗僀僊儕僗丂僗僞儞僟乕僪丂搰偺巰庣

仭峾揝偺慁晽丂僪僀僣CP丂仺丂悽奅惂攅儖乕僩丂巎幚儖乕僩丂擔杮CP丂仺丂悽奅惂攅儖乕僩丂巎幚儖乕僩丂傾儊儕僇CP丂仺丂懳擔愴儖乕僩丂懳撈愴儖乕僩

丂僗僞儞僟乕僪丂僀儞僷乕儖丂儐乕僑僗儔價傾乮僀僞儕傾孯乯

僼儗乕儉昞帵偱嵍懁偵傕儕儞僋傪昞帵偡傞

丒丒丒撛強乮偍抦傜偣乯丒丒丒

丒峏怴棜楌側偳偼丂How to play乣峌棯偺庤堷偒乣丂傪妋擣偺偙偲丅

amazon偱戝愴棯傪専嶕

|

丂崱擔偺偁側偨偼丂丂偺傛偆側愴壥傪巆偡偱偟傚偆丅 丂

|

丂仸堷梡偆傫偸傫擄偟偄偙偲傪尵偆偮傕傝偼柍偄偑丄慡偰昅幰堦恖偱専徹丄婰帠傪婲偙偟偰偄傞偺偱応崌偵傛偭偰偼娫堘偄偑偁傞偐傕偟傟側偄丅

丂堷梡偡傞側傜偽丄偦偺偁偨傝偼婥傪偮偗偰堷梡偟偰傕傜偄偨偄丅丂偙偺儁乕僕偺塣塩曽恓

丂偙偙偼偁偔傑偱昅幰偑屄恖偱塣塩偟偰偄傞庯枴偺儁乕僕偱偁傝丄懡偔偺恖偑WA戝愴棯偵嫽枴傪帩偭偰偔傟傟偽偲偄偆婥偐傜惉傝棫偭偰偄傞丅

丂惓捈丄傾僋僙僗悢塢乆偼偳偆偱傕傛偄偺偱丄乽徻嵶側僨乕僞乿傪朷傓僾儗乕儎乕偼丂WA戝愴棯丂峾揝偺愴晽仌嶌愴僼傽僀儖 wiki丂傪尒偨傎偆偑椙偄偩傠偆丅

丂桳巙偺WA戝愴棯僾儗乕儎乕偺曽偨偪偑丄傛傝懡偔偺嫟桳忣曬傪巆偦偆偲偡傞尰忬傪尒偰丄昅幰偼堦儐乕僓偲偟偰慺捈偵婐偟偔巚偆丅

丂傑偨丄堦帪揑偩偲偼巚偆偑丄傾僋僙僗悢偑忋偑偭偰偄傞偨傔楢棈梡偺傾僪儗僗傪婰偡丅丂乮hotmail : d5san仐hotmail.com丂仸仐偼彫暥帤偵抲偒姺偊乯

丂夁嫀偺presario1400偺帪偺條偵丄柍拑側撪梕偺儊乕儖偼柍偄偲巚偆偑丄壗偐栤偄崌傢偣偑偁傟偽偛楢棈傪丅乮傾儔價傾岅偱偺幙栤儊乕儖側偳偼姩曎偟偰偄偨偩偒偨偄乯

僙僈僒僞乕儞斉丂WA戝愴棯乮儚乕儖僪傾僪僶儞僗僪戝愴棯乯丂乣峾揝偺慁晽乣丂僾儗僀儘僌

暥彂枹峑惓偺偨傔丄棎暥棎昅偑偁傞偲巚偄傑偡偑丄偦偺偆偪捈偟傑偡丄懡暘丅

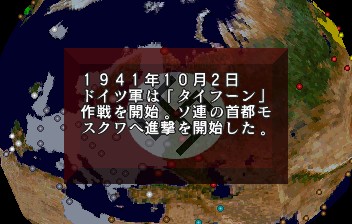

僪僀僣掗崙僉儍儞儁乕儞丂惗嶻僞僀僾丗僪僀僣掗崙

慡儅僢僾戝彑傪廳帇丅

| 僎乕儉恑峴忦審 嶕揋丗ON 揤岓丗ON 棤媄丗堦愗巊梡偣偢 |

仸僉儍儞儁乕儞拞偺嶲愴崙憖嶌側偳丄棤媄偼峾揝偺慁晽偵懡偔偁傞偑丄嶌愴僼傽僀儖偱偼傎偲傫偳偱偒側偄丅

傑偨丄僎乕儉僶儔儞僗傪曵偟偰偟傑偆偨傔丄偙偺儁乕僕偱埖偭偰偄傞僎乕儉恑峴偱偼丄偙傟傜偼巊梡偟側偄偙偲偲偡傞丅

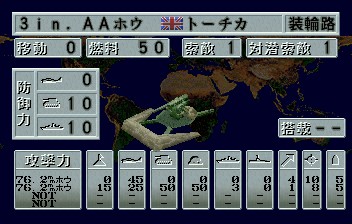

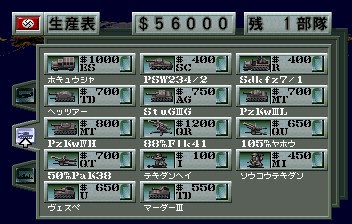

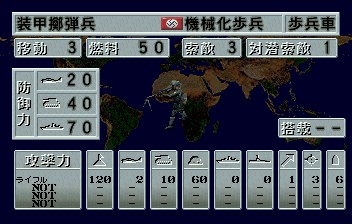

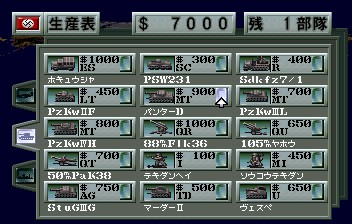

傛偔巊偆儐僯僢僩偲丄偦偺恑壔乮堦晹乯

仺嶌愴僼傽僀儖丂壖憐丗僪僀僣丂偲傎偲傫偳摨偠偱偁傞丅

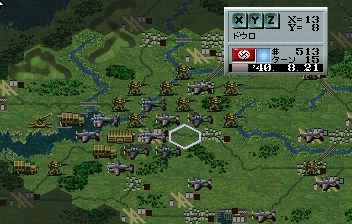

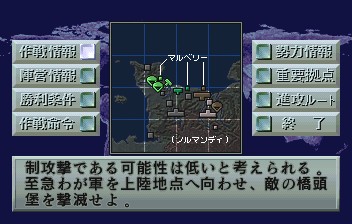

儅僢僾丗僼儔儞僗怤峌嶌愴

丂

丂弿愴偼僼儔儞僗恑峴偱偁傞丅

丂弶婜儅僢僾偲偟偰偼偵偓傗偐側4恮塩偱偺愴偄偲側傞丅

丂MD斉偱偼懳億乕儔儞僪愴偐傜奐巒偱偁偭偨偑丄僒僞乕儞斉偱偼偦傟傜偼柍偄丅

丂 丂

丂

丂奐巒憗乆丄庤慜偵儀儖僊乕孯偑揥奐偟偰偄傞偑丄栰朇丄曕暫偑庡椡偺庛彫孯旛偱偁傞丅

丂峲嬻愴椡偱扏偄偨屻丄抧忋愴椡偱堦憒偡傟偽栤戣偼柍偄丅

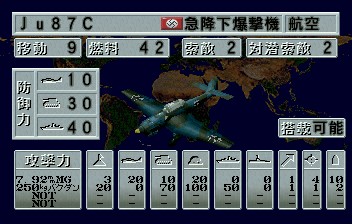

丂揋愴幵傊峌寕偼媫崀壓敋寕婡偺Ju-87宯偑桳岠偩偑丄Ju-87偼偁傑傝偵傕懳嬻杊屼偑昻庛偡偓傞丅

丂恑壔偵傕朢偟偄偨傔丄Ju-87偵棅傞偺偼傎偳傎偳偵偟丄He111丄Me110宯傪妶梡偡傋偒偱偁傞丅

丂 丂

丂

丂儀儖僊乕焤柵屻偼僀僊儕僗傪峌傔傞丅

丂偙偺帪婜偺奺崙愴幵偼帡偨傝婑偭偨傝偺擻椡偱丄偁傑傝嵎偑側偄偨傔丄峲嬻儐僯僢僩偱偆傑偔巟墖偟偮偮丄揋傪堦憒偡傞丅

丂傑偨丄揋巌椷晹傪幩掱偵廂傔傞傛偆丄栰朇傪攝抲偟偰偍偗偽枩慡偱偁傠偆丅

丂丂 丂

丂

丂巆傞偼僼儔儞僗偩偑丄帺孯慡偰傪廤拞偱偒傞偨傔丄晄棙偵側傞偙偲偼柍偄偩傠偆丅

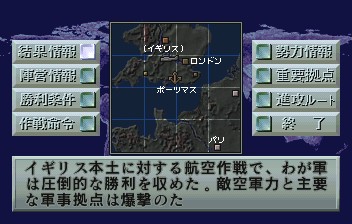

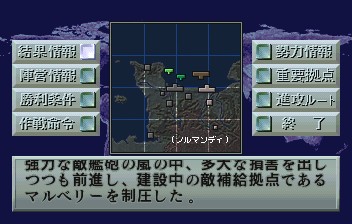

儅僢僾丗僶僩儖丒僆僽丒僽儕僥儞

丂

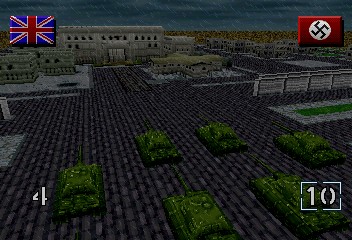

丂巎幚偱偼僀僊儕僗偑掞峈偟懕偗丄僪僀僣掗崙偼恑峴傪偁偒傜傔偨愴偄偩偑丄偙偺僎乕儉偱偼偦傟傪暍偣傞丅

丂億僀儞僩偼儗乕僟乕丄懳嬻朇傪傪擛壗偵弖嶦偡傞偐丄偱偁傠偆丅

丂 丂

丂

丂嵟弶偺悢僞乕儞偼揙掙揑偵懳嬻杊塹偵搘傔傞丅

丂嶕揋斖埻偺嫹偝偼憰峛幵偱僇僶乕丄栚帇偱偒傞懳娸偺儗乕僟乕偼栰朇偑偓傝偓傝撏偔丅

丂偲偵偐偔夡偟傑偔傞丅

丂 丂

丂

丂儗乕僟乕偼旕憰峛埖偄偺偨傔丄堄奜偲傕傠偄丅

丂儗乕僟乕傪峌寕偡傞嵺丄峌寕婡偺敋抏偱偼偳偆偟偰傕屻峌偵側傞偨傔丄愴摤婡偺婡娭朇偵傛傞愭峌偺曽偑旐奞偼彮側偄偩傠偆丅

丂傕偪傠傫丄楙搙偺廫暘側愴摤婡偱峌寕傪峴偆丅

丂儗乕僟乕/懳嬻朇偺堦憒屻偼丄媥傓帪娫傪庢傜偢偵儘儞僪儞戝巌椷晹傪峌寕偡傞丅

丂 丂

丂

丂揤岓傕弌棃傞尷傝棙梡偡傞丅

丂偁傜偐偠傔廃傝傪埻傫偱偍偒丄揤岓夞暅偲嫟偵儘儞僪儞戝巌椷晹傪峌寕丅

丂梋桾偑偁傞側傜偽崀壓椔暫偱嬻峘傪1偮愯椞偟偰偍偗偽丄偦偺屻偺杒丄惣偵偁傞揋巌椷晹偺峌棯偑妝偵側傞偩傠偆丅

丂

丂7僞乕儞偵偰儘儞僪儞偵偁偭偨戝巌椷晹傪攋夡丅

丂 丂

丂

丂堦扷丄嬻峘偺愯椞偵廤拞偟丄懌応傪妋曐丅

丂偦偺屻丄杒偺揋巌椷晹傪峌傔傞丅

丂

丂杒巌椷晹傕偁偭偝傝娮棊丅

丂 丂

丂

丂僀僊儕僗孯偺懳嬻朇偼儃僼僅乕僗偺僀儊乕僕偑嫮偄偑丄偦傟傛傝傕傗傗嫮偄3僀儞僠偺傕偺偑僑儘僑儘攝抲偝傟偰偄傞丅

丂僗僺僢僩僼傽僀傾嘥偼偙偺擭戙偺暯嬒揑側嫮偝傪帩偭偰偍傝丄帺孯偱Ju-87傪塣梡偟偰偄傞側傜偽丄婥傪偮偗偨偄憡庤偩丅

丂 丂

丂

丂嵟屻偺惣揋巌椷晹傕峌傔崬傓偑丄攕巆暫偺廤傑傝偺傛偆側傕偺丅

丂庤娫偼偐偐傜側偄偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂懡偔偺恖偑徚栒愴偵姫偒崬傑傟傞偲巚偆偑丄愴摤婡偺揥奐偝偊偆傑偔偄偗偽傕偭偲憗偔偵惂埑偱偒傞偙偲傕偁傞丅

丂僿僞儕傾偑梋寁側帠傪巒傔傞丅

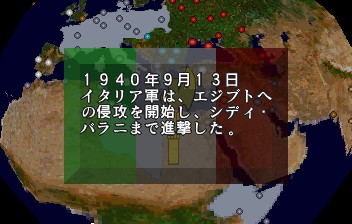

儅僢僾丗僔乕儔僀僆儞嶌愴

丂 丂

丂

丂僀僊儕僗杮搚偵恑峴傪峴偆丅

丂嬻孯偱抧堟惂埑傪峴偄丄桝憲慏偱棨孯傪憲傞丅

丂僀僊儕僗孯偵偼奀孯椡傕偁傞偨傔丄嶕揋傪廫暘偵峴偆昁梫偑偁傞丅

丂 丂

丂

丂愭偵儘儞僪儞搶偵峌寕婡丄敋寕婡傪懳娡憰旛偵偟偰偍偒丄偦傟偐傜傗傗屻偵奀孯傪攝抲偟偰偍偔丅

丂嶕揋偵堷偭偐偐傝師戞丄廤拞峌寕傪偡傟偽1僞乕儞偱揋奀孯偼傎傏夡柵偡傞丅

丂揋奀孯偺焤柵屻偼丄價僗儅儖僋傪愭摢偵丄奀孯傪儘儞僪儞偵岦偐傢偣丄朇戜壔偡傟偽栰朇偼偄傜側偄丅

丂朇戜壔偟偨娡慏傪儘儞僪儞峌傔偵巊偊偽丄1丄2僞乕儞偱儘儞僪儞偼娮偪傞丅

丂

丂棨孯偼懅宲偓偣偢丄偳傫偳傫懳娸偵忋棨偝偣傞丅

丂 丂

丂

丂嬻孯偵梋桾偑偁偭偨偨傔丄揋巌椷晹峌傔偵悢儐僯僢僩傪搳擖丄偁偭偝傝偲娮偪偰偟傑偭偨丅

丂彮偟棨孯傪巊偍偆偐偲巚偭偰偄偨偺偩偑丄偁傑傝偵揋偑庛偄丅

丂

丂偙偺儅僢僾偱偺庡椡偼3崋愴幵G宆丄4崋愴幵偼75儈儕偲偼偄偊抁恎朇偺偨傔傎偲傫偳栶偵棫偨側偄丅

丂 丂

丂

丂忋棨偼懕偒丄杒揋巌椷晹偵僶儔儞僗傛偔嬻孯丄棨孯偑嶦摓丅

丂 丂

丂

丂桭孯偑幾杺偵側偭偰偟傑偭偨偨傔丄寢嬊丄慡晹嬻孯偵擟偣傞偙偲偵偟偨丅

丂

丂傕傜偊傞宱尡抣偼堄奜偲懡偄丅

丂

丂僀僊儕僗杮搚偑僪僀僣掗崙娗妽偵擖傞丅

儅僢僾丗僶儖僇儞怤峌嶌愴

丂

丂僀僞儕傾偺傊僞儗嬶崌偑尠挊偵尰傟傞儅僢僾偱偁傞丅

丂僿僞儕傾偼丄偟偽傜偔偼帩偪偙偨偊偰偔傟傞偑丄弌棃傞偩偗憗婜偵帺孯傪揥奐偟丄恑孯偟側偄偲婋尟偱偁傠偆丅

丂 丂

丂

丂僿僞儕傾孯偼丄偡偱偵僊儕僔傾孯偵敿曪埻忬懺偵偝傟偰偄傞丅

丂儐乕僑僗儔價傾孯偼弌棃傞偩偗憗偔焤柵偡傞丅

丂愴摤婡丄愴幵悢儐僯僢僩偵憰峛揋抏暫傪崿偤丄峌傔傟偽偦傟傎偳偐偐傜側偄偩傠偆丅

丂側偍丄偙偺儅僢僾偐傜Bf109E仺F丄Bf110D仺E傊恑壔偑壜擻偲側傞丅

丂愜傪尒偮偗偰恑壔偡傋偒偱偁傞丅

丂

丂婎杮揑偵偦傟傎偳嫮偄揋暫婍偼弌偰偙側偄丅

丂3崋愴幵傪庡偵愴偊偽嬯愴偼偟側偄丅

丂嬱拃娡偑悢娡攝抲偝傟偰偄傞偨傔丄嶕揋偵擖傝師戞峌寕偟偰傕椙偄偩傠偆丅

丂

丂傕偲傕偲僊儕僔傾偼宱嵪揑側懱椡偑柍偄丅

丂抧摴偵揋搒巗傪愯椞丄揋暫婍傪攋夡偟偰偄傟偽丄偡偖姳忋偑傞丅

儅僢僾丗僶儖僶儘僢僒嶌愴

丂

丂懳僜價僄僩愴偺奐愴偲側傞丅

丂4崋F2宆愴幵偺搊応傑偱丄棨忋暫婍偼旕忢偵尩偟偄愴偄傪嫮偄傜傟傞偩傠偆丅

丂偙偺儅僢僾偱偼丄傑偩揋惃椡偼偦傟傎偳嫮偔側偄丄庤帩偪偺暫婍偵宆棊偪偺傕偺偑偁傞側傜偽丄偝偭偝偲恑壔偝偣傞偲椙偄丅

丂摿偵4崋愴幵偼E宆偵弌棃傞側傜偽丄偡偖恑壔偝偣偨傎偆偑椙偄偩傠偆丅

丂塣梡偣偢偲傕丄僗僩僢僋偟偰偍偗偽彑棙儃乕僫僗偱楙搙偲宱尡抣偑擖傞偐傜偱偁傞丅

丂弌棃傞偩偗憗偔偐傜儃乕僫僗偱偙偮偙偮宱尡抣傪棴傔傟偽丄E宆仺F2宆傊偺恑壔偑夝嬛偝傟偨帪丄恑壔偼旕忢偵妝偵側傞丅

丂 丂

丂

丂弶婜忬懺偱曕暫偑尒偊傞偑摦堳暫偱偁傞丅

丂摦堳暫偼堏摦偑弌棃側偄扨側傞暻偺傛偆側傕偺丄偁偣傞昁梫偼傑偭偨偔柍偄丅

丂3崋愴幵丄栰朇丄懳嬻朇傪愝抲偟丄廃埻傪埻偭偰偄傞揋偺寕攋傪峴偆丅

丂 丂

丂

丂嬻峘偲嬻峘偺嫍棧偑巚偭偨傛傝傕偁傞丅

丂峲嬻儐僯僢僩偺峴摦斖埻傪壱偓偨偄側傜偽丄僞儞僋晲憰偼昁恵丅

丂 丂

丂

丂偙偺儅僢僾偼壓庤側彫嵶岺傪偡傞傛傝丄抧摴偵恑孯偡傞傎偆偑丄揥奐偑憗偄丅

丂擄偑偁傞偲偡傟偽丄桭孯偑幾杺偱廰懾偑婲偒傞掱搙偩傠偆丅

儅僢僾丗僗儌儗儞僗僋峌棯

丂

丂偁傑傝柺敀傒傪姶偠傞偙偲偺偱偒側偄儅僢僾偩偲巚偊傞丅

丂揋惃椡傕拞搑敿抂丄偙傟偲偄偭偰慜儅僢僾偐傜戙傢傝塮偊偟側偄暫婍孮丅

丂弌棃傞偩偗憗婜峌棯偟丄師儅僢僾偵恑傓偙偲傪偍姪傔偡傞丅

丂 丂

丂

丂偙偺儅僢僾偼柺敀傒傪姶偠側偄偨傔丄峲嬻儐僯僢僩偱懄岠傪偐偗傞偙偲偵偡傞丅

丂帺孯攝抲偼愴摤婡丄愴摤峌寕婡傪儊僀儞偵丄抧忋晹戉偼揔摉偵攝抲丅

丂 丂

丂

丂奐巒偐傜3僞乕儞栚丄偡偖嬤偔偺杒搶巌椷晹偼娮棊丅

丂 丂

丂

丂悢僞乕儞偐偗偰He111傪揥奐丄恑孯偟偰偍偒丄7乣8僞乕儞栚偱搶揋巌椷晹偵廤拞峌寕傪壛偊傞丅

丂8僞乕儞偱廔椆丅

儅僢僾丗僉僄僼戝曪埻愴

丂

丂壞応偺愴摤偱偁傞偨傔丄傑偩愥偵恑孯傪溳傜傟傞偙偲偼柍偄丅

丂憡曄傢傜偢丄T-34丄KV-嘥偺峝偝偑摢捝偺庬偱偁傞偑丄峲嬻儐僯僢僩偺巟墖偑偁傟偽丄偦傟傎偳栤戣偱傕側偄偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂巌椷晹埵抲偑埵抲偺偨傔丄恑孯傪偳偪傜偐傜峴偔偐柪偆偲偙傠偩偑丄屄恖揑偵偼撿惣傊偺恑孯偑惓夝偩傠偆偲巚偆丅

丂撿恑偼屻偺惣恑偵塭嬁偑弌偰偟傑偆偐傜偩丅

丂

丂帺崙墖孯偑嶲愴丅

丂敋寕婡偑偦偙傜偠傘偆傪攋夡偟偰偟傑偆偨傔丄曗媼幵傪傗傗懡傔偵揥奐偟偨偄偲偙傠偱偁傞丅

丂揋撿巌椷晹偼墖孯偺椡傕庁傝丄偙偺屻偡偖偵娮棊丅

丂

丂偝偰丄梋桾偑弌偰偒偨偲偙傠偱丄帺孯偺揥奐儐僯僢僩悢偵梋桾偑偁傞側傜偽丄僗僩僢僋偺惍棟傪峴偄偨偄丅

丂帺暘巌椷晹傪尒傟偽傢偐傞偑丄偙偺儅僢僾偱惗嶻偡傞暫婍偼丄楙搙/宱尡抣偲傕偵偐側傝崅偔愝掕偝傟偰偄傞丅

丂僗僩僢僋偵柧傜偐偵掅偄楙搙/宱尡抣偺儐僯僢僩偑偁傞側傜偽丄偦傟傪攋婞偟丄怴偨偵惗嶻偡傞偺偑椙偄偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂15僞乕儞宱夁帪偺恑孯忬嫷丅

丂 丂

丂

丂18僞乕儞偱栰朇偺幩掱偵揋戝巌椷晹偑擖傝丄19僞乕儞栚偵憤峌寕傪奐巒丅

丂20僞乕儞偐偐傜偢偵儅僢僾廔椆丅

丂 丂

丂

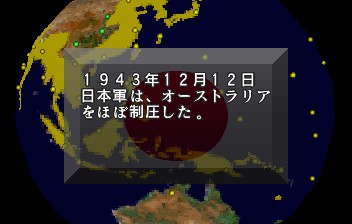

丂僜價僄僩偺懅偺崻傪巭傔傞傋偔丄僞僀僼乕儞嶌愴偑敪摦偝傟傞丅

丂僀僊儕僗傪姰慡偵巟攝壓偵偍偝傔偰偄傞応崌丄偙偺僞僀僼乕儞嶌愴偺寢壥偱巎幚儖乕僩丄悽奅惂攅偺儖乕僩偑暘婒偡傞丅

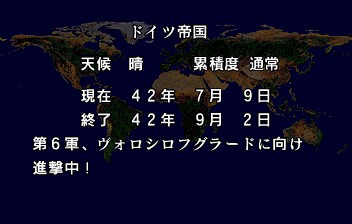

儅僢僾丗僞僀僼乕儞嶌愴

丂

丂僜價僄僩愴偺娞偱偁傞僞僀僼乕儞嶌愴丅

丂摴偺傝偑挿偄忋丄儕儍僓儞丄儌僗僋儚丄僇儕乕僯儞偺3巌椷晹傪攋夡偟側偗傟偽側傜側偄丅

丂戝彑傪栚巜偡側傜偽丄揤岓偑惏傟懕偗傞偙偲傪婩傝丄峲嬻儐僯僢僩傪崜巊偟側偗傟偽懯栚偩傠偆丅

丂

丂庡椡偼3崋愴幵H宆偵側傞丅

丂恑壔偝偣偰偄側偄側傜偽丄恑壔偝偣傞傋偒偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂5僞乕儞宱夁帪丅

丂側偵傛傝傕嬻峘傪妋曐偟側偗傟偽側傜側偄丅

丂崀壓椔暫傕桳岠偵妶梡偡傟偽丄嬻峘偵偼崲傜側偄偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂8僞乕儞偱僣乕儔廃曈傪傎傏惂埑丅

丂偙偙傪惂埑偡傟偽丄峲嬻儐僯僢僩偱儕儍僓儞丄儌僗僋儚傪峌寕偱偒傞丅

丂 丂

丂

丂悢僞乕儞偱撿搶揋巌椷晹傊偺峲嬻峌寕晹戉傪曇惉偟丄偨偨傒偐偗傞丅

丂懳嬻暫婍傕梫嵡偵愝抲偝傟偰偄傞掱搙丄偙傟偩偗偺峲嬻晹戉偵懳偟偰偼傎偲傫偳堄枴偑柍偄丅

丂 丂

丂

丂15僞乕儞乣18僞乕儞偱儌僗僋儚曽柺傊偺恑孯偑懕偔丅

丂儌僗僋儚廃埻偵愝抲偝傟偰偄傞梫嵡偼偳偆峫偊偰傕杊塹儔僀儞偱偁傞丅

丂嶕揋斖埻偵擖傟偨側傜丄栰朇丄峲嬻儐僯僢僩偵傛傝弖嶦偡傞丅

丂揋憰峛廤抍偑偆傠偆傠偟偰偄傞偑丄偙傟傜偼柍帇偟偰嬻偐傜戝巌椷晹傪峌傔偰偟傑偆丅

丂

丂18僞乕儞栚偵儌僗僋儚惂埑丅

丂偙偺屻偼抧枴偵儌僗僋儚廃埻傪愯椞丄杒揋巌椷晹偺惂埑弨旛傪峴偆丅

丂

丂揤岓丄巆傝僞乕儞偵傕宐傑傟偰偄偨偨傔丄棨愴椡傪揥奐偝偣偰傕椙偐偭偨偑丄柺搢偱偁偭偨偨傔丄峲嬻儐僯僢僩偵傛傞惂埑傪奐巒偡傞丅

丂儌僗僋儚偐傜杒傊峲嬻晹戉傪恑孯偝偣丄揋巌椷晹傪峌寕丅

丂

丂僜價僄僩楢朚偼偙偺屻丄棫偪忋偑傞偙偲偼弌棃側偄偩傠偆丅

丂側偍丄僀僊儕僗傪孅暈偝偣偰偁傞側傜偽丄戝彑捈慜偵僙乕僽傪峴偄丄偙偙偐傜悽奅惂攅儖乕僩丄巎幚儖乕僩偺偳偪傜偱傕梀傋傞傛偆偵偟偰偍偔偲曋棙偩丅

丂戝彑偱悽奅惂攅儖乕僩丄彑棙偱巎幚儖乕僩偵暘婒偱偒傞丅

丂偪側傒偵丄偙偺僾儗僀儘僌偼偦偺曽朄偱丄椉儖乕僩偺儘僌傪庢偭偰偄傞丅

堦悺媥宔丒丒丒

丂偙傟傛傝壓偼丂悽奅惂攅儖乕僩丂巎幚儖乕僩乮岺帠拞乯丂偵暘偐傟偰偄傞丅

丂撉傒偨偄儘僌傪娫堘偊側偄傛偆偵婥傪偮偗偨傎偆偑椙偄丅

悽奅惂攅儖乕僩

丂 丂

丂

丂 丂

丂

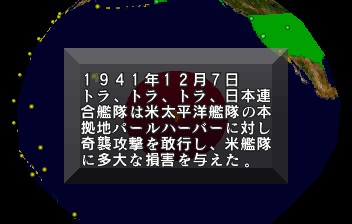

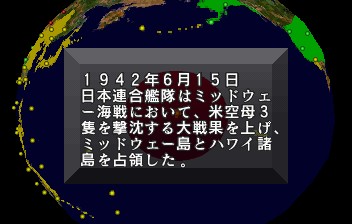

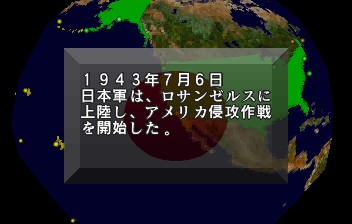

丂僪僀僣掗崙偑僜價僄僩傪夡柵偝偣傞偙偲偱孯帠僶儔儞僗偑曵傟丄戝擔杮掗崙偑儈僢僪僂僃乕奀愴偱彑棙偟偨偙偲偵側偭偨丅

丂惃偄偵忔偭偨椉崙壠偼傾儊儕僇傪嫴傒寕偪偵偡傞偙偲偵側傞丅

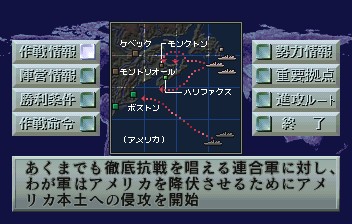

儅僢僾丗傾儊儕僇杮搚怤峌嶌愴

丂 丂

丂

丂傾儊儕僇杮搚傊偺恑峴偲側傞偑丄偦偺惃椡丄掞峈椡偼偡偝傑偠偄丅

丂嶕揋傪怱偑偗丄巚傢偸偲偙傠偐傜傎偙傠傃傪弌偝側偄傛偆怱偑偗偨偄丅

丂 丂

丂

丂弶婜忬懺偼偡偝傑偠偄丅

丂帺崙偼梊嶼傕懡偔丄奀孯椡傕崅偄丅

丂偦偺忋丄揋崙偺儐僯僢僩悢丄幙傕偦傟側傝偵偦傠偭偰偄傞丅

丂嵟弶偵峴偆偙偲偼丄揋奀孯椡偺焤柵偲惂嬻尃偺妋曐偵側傞丅

丂傑偨丄揋奀孯偵偼愴娡傗嬻曣偑懡偔娷傑傟偰偄傞偨傔丄偱偒傟偽愽悈娡偑2惽偼梸偟偄丅

丂棨孯偺揥奐帪偵偼丄恑壔/夵椙傕峴偄丄愴幵偺嫮壔傪峴偆丅

丂 丂

丂

丂10僞乕儞宱夁帪偺忬嫷丅

丂偟偽偟偽僼儔僀儞僌儔儉偺婏廝傪庴偗丄峲嬻儐僯僢僩偵戝懝奞傪弌偟偮偮傕丄妋幚偵恑峴丅

丂忋棨偺弨旛傪偡傞偨傔丄峲嬻儐僯僢僩偱増娸朇戜傪嬱拃偡傞丅

丂懕偄偰娡慏偑懕偔丅

丂堦曽偱丄帺孯巌椷晹傛傝摿峌晹戉傪曇惉偟丄撿惣揋巌椷晹偵岦偐偭偰偄偨晹戉偑揋巌椷晹偺峌寕傪奐巒丅

丂偙傟傜偺He177偼丄偁傜偐偠傔揋奀孯偺恑峴儖乕僩傪梊應偟丄墦夞傝偡傞傛偆偵撿壓仺惣恑偟偰偄偨晹戉偱偁傞丅

丂搑拞傑偱丄憹愝僞儞僋傪2偮憰旛偟偨Me410偺岇塹偱嶕揋偟側傜偑恑傫偩偨傔丄柍彎偱嵪傫偩丅

丂He177偼丄偙偺嫍棧偱偼婣偭偰偔傞偙偲偼弌棃側偄偨傔丄曅摴愗晞偺撍寕偲側傞丅

丂撍寕晹戉偵姶幱偟偮偮丄幐偭偨He177偼屻偱昁偢惗嶻偟偰偍偔丅

丂 丂

丂

丂11僞乕儞栚丄撿惣揋巌椷晹偑娮偪傞丅

丂懕偄偰12僞乕儞栚丄儅僢僾拞墰晅嬤偺揋巌椷晹傕娮棊丅

丂楙搙傪愊傫偩愴娡丄僶僩儖僋儖乕僓乕僋儔僗偺娫愙峌寕偼偐側傝嫮楏偩丅

丂揋巌椷晹傕偐側傝嶍傞丅

丂偙偺帪揰偱偼墖孯偵棃偰偄偨僿僞儕傾奀孯傕偐傠偆偠偰巆偭偰偼偄偨偑丄僀僊儕僗偺峌寕婡偑屻偵偲偳傔傪巜偟偰偄偨丅

丂僿僞儕傾傜偟偄嵟屻偱偁偭偨丅

丂 丂

丂

丂忋棨偼懕偒丄愴娡傪娷傓奀孯偺恑峴傕偳傫偳傫恑傓丅

丂 丂

丂

丂19僞乕儞偱揋愴椡偼傎傏柍椡偵丅

丂

丂21僞乕儞栚丅

丂偙偺屻丄奀忋偐傜偺娫愙峌寕丄峲嬻儐僯僢僩偵傛傞堦惸峌寕偵傛傝丄僀僊儕僗孯偼夡柵丅

丂 丂

丂

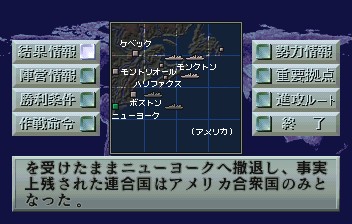

丂傾儊儕僇丄僀僊儕僗楢崌偼嬱拃偝傟丄奀娸増偄偼僪僀僣掗崙娗妽偵側傞丅

丂傾儊儕僇偼丄偙偺忬嫷偱偼崙撪傪愴壩偵姫偒崬傑側偄傛偆丄島榓偵弌傞偟偐側偄偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂 丂

丂

丂 丂

丂

丂孯帠僶儔儞僗偺曄壔偵傛傝丄悽奅偼僪僀僣掗崙偲戝擔杮掗崙偵傛偭偰擇暘偝傟丄偝傜偵偦偺2崙偑憟偆丅

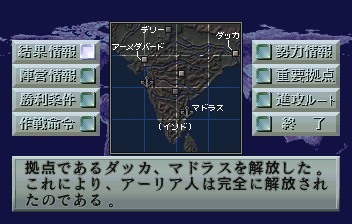

儅僢僾丗僀儞僪怤峌嶌愴

丂

丂

丂傕偟丄僪僀僣掗崙偲戝擔杮掗崙偑寖撍偟偨傜丄偲偄偆壖憐傪偦偺傑傑儅僢僾偵偟偨傛偆側傕偺偱偁傞丅

丂椉崙偲傕帺孯偺嵟怴塻暫婍傪搳擖偱偒傞偨傔丄攈庤側愴偄偵側傞偩傠偆丅

丂側偍丄彑棙忦審偵僞乕儞悢偺惂尷偼娷傑傟偢丄慡揑巌椷晹偺焤柵偑嵟桪愭帠崁偲側傞丅

丂

丂憃曽嫟偵丄棨孯丄嬻孯丄奀孯擖傝棎傟偰偺憤椡愴偵側傞丅

丂摿偵丄擔杮楢崌娡戉愴偼愭庤傪庢傟側偄偲戝懪寕傪怘傜偆丅

丂 丂

丂

丂巌椷晹傪僠僃僢僋偡傞偲楙搙丄宱尡抣偑旕忢偵崅偄偙偲偑傢偐傞丅

丂偙傟偼恑壔/夵椙偵旕忢偵桳棙偱偁傝丄妶梡偟側偄庤偼側偄丅

丂 丂

丂

丂惗嶻偱偒傞傕偺偼崅惈擻側暫婍偑懡偄丅

丂摿偵Ta152H偼惗嶻仺恑壔偱懄Ta183傪嶌傞偙偲偑弌棃偒丄旕忢偵嫮椡偩丅

丂嬻愴椡偼僶儔儞僗偺椙偄Do335丄懳抧峌寕偼He177丄嶕揋丄嬊抧惂埑偵Me163丄偲丄壗偺晄枮傕柍偄丅

丂堦曽丄棨愴椡偼僥傿乕僈乕嘥/嘦偱恑壔偑巭傑偭偰偟傑偆偨傔丄僷儞僞乕宯偑弌偰偙側偄丅

丂恑壔昞偵暔懌傝側偝傪姶偠傞偑丄憡庤偼僪儔儉娛暲傒偺憰峛偟偐帩偨側偄戝擔杮掗崙愴幵偱偁傞丅

丂傓偟傠僥傿乕僈乕嘥掱搙偱廫暘偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂彉斦偼帺孯巌椷晹廃曈偵偨傓傠偡揋惃椡偺焤柵偵椡傪擖傟傞丅

丂偨偩偟丄揋奀孯偑偙偪傜偵岦偐偭偰偒偰偄傞偨傔丄Do335丄Me163丄懳娡暫憰偺He177傪彮偟偢偮揥奐偟丄帺孯奀孯偲崌棳偝偣傞丅

丂愽悈娡傕恑孯偝偣丄摨條偵崌棳偝偣偰偍偔丅

丂 丂

丂

丂6僞乕儞栚偺峴摦廔椆帪丄揋娡戉偑尒偊巒傔傞丅

丂偮傑傝丄偙偺僼僃僀僘傪廔椆屻丄揋偺僼僃僀僘偱揋娡嵹婡偑堦惸偵旘傃弌偟偰偔傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅

丂Me262丄Ta183傪偙偪傜偵岦偐傢偣奀孯偵崌棳丅

丂僝僢僋傪棙梡偟丄揋偺峲嬻儐僯僢僩偑娡戉偵嬤偯偗側偄傛偆偵栐傪挘偭偨丅

丂7僞乕儞帺丄Do335偑傗傗晄棙側忬嫷偵偁偭偨偑丄廃埻偵偼僕僃僢僩愴摤婡偑懸婡偝偣偰偁傞丅

丂揋娡嵹婡偺愭朜偼偙偺僞乕儞撪偱傎傏夡柵偟偨丅

丂 丂

丂

丂悢僞乕儞宱夁屻丄揋娡戉偺杮戉偑嶕揋偵偐偐傞丅

丂偳偆傗傜嫮峴撍攋傪慱偭偰偄偨傛偆偩偑丄偙偪傜偺愽悈娡偑幾杺傪偟偰恑孯偱偒側偐偭偨傛偆偩丅

丂娡嵹婡偺敪恑傕柍偄丄偙傟偼崱偺偆偪偵扏偔傋偒偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂偙偺僞乕儞偱偐側傝偺懪寕傪梌偊傞偙偲偑弌棃偨丅

丂偁偲1乣3僞乕儞偱揋奀孯偼焤柵偱偒傞偩傠偆丅

丂堦曽丄棨孯偼抧摴側愴偄偱帺孯巌椷晹偺廃埻偵偨傓傠偟偰偄偨揋愴椡傪暡嵱丅

丂奺寶抸暔偺愯椞傪奐巒丅

丂 丂

丂

丂偙偺奀愴偱拲堄偡傋偒揋儐僯僢僩偼峌寕婡傪枮嵹偟偨嬻曣丄戝榓丄挿栧丄棨墱偺愴娡偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂挿栧丄棨墱偼懳嬻峌寕椡偑掅偄偨傔丄峲嬻儐僯僢僩偱傕埬奜妝偵捑傔傜傟傞偑丄戝榓偼偐側傝峝偄忋偵懳嬻峌寕椡傕偁傞丅

丂戝榓傪捑傔傞側傜偽丄ASM儈僒僀儖傗愴娡偵傛傞娫愙峌寕偑旐奞偑彮側偄偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂寉嬻曣傗僌儔乕僼丒僣僃僢儁儕儞傪棙梡偡傞側傜偽丄Ju-87C偺傒偱椙偄丅

丂僪僀僣掗崙偺娡忋愴摤婡偼丄偼偭偒傝尵偭偰僑儈偵嬤偄丅

丂 丂

丂

丂嬻孯偺巟墖傪摼偮偮丄愴幵偱撍寕仺岎戙仺撍寕傪孞傝曉偟丄嵟庛偺揋巌椷晹傪攋夡丅

丂棨孯偼儅僢僾拞墰傛傝傗傗搶偺揋巌椷晹乮埲崀丄搶揋巌椷晹乯傊恑孯傪懕偗傞丅

丂 丂

丂

丂17僞乕儞栚偱搶揋巌椷晹偑姰慡偵嶕揋斖埻偵擖傞丅

丂堦晹偺愴椡偼暘嶶偟丄撿搶揋巌椷晹偵岦偐傢偣偨丅

丂 丂

丂

丂20僞乕儞栚偺恑孯忬嫷偱偁傞丅

丂旕忢偵恑孯偟偵偔偄応強偵廤寢偟偰偟傑偭偨丅

丂搶揋巌椷晹偼峌寕斖埻偵擖偭偨偨傔丄偙偺僞乕儞傛傝峌寕傪奐巒偡傞丅

丂 丂

丂

丂奀孯傕抧摴偵恑孯傪懕偗偰偍傝丄23僞乕儞栚偱搶揋巌椷晹傪峌寕斖埻偵廂傔偨丅

丂 丂

丂

丂撿搶揋巌椷晹傕偡偱偵拵偺懅偵側偭偰偄傞丅

丂僪僀僣掗崙桭孯偑柍嵎暿敋寕傪巒傔偰偍傝丄揋偺搒巗廂擖偑寖尭偟偰偄傞偐傜偱偁傞丅

丂偙偺偙傠偵側傞偲丄帺孯愴幵偼傎偲傫偳僥傿乕僈乕嘥丄偪傜傎傜僥傿乕僈乕嘦傊偺恑壔壜擻偲偄偆忬嫷偵側傝丄嫮壔偼恑傓丅

丂戝擔杮掗崙偺愴幵偼丄嵟嫮偺5幃愴幵偱偡傜僥傿乕僈乕嘥偵懳峈偱偒側偄丅

丂揋側偑傜晄溹偱壜垼憐偵巚偊偰偔傞丅

丂 丂

丂

丂宱夁偲嫟偵丄戝擔杮掗崙孯偼庛懱壔傪懕偗丄愴幵傕偁傑傝弌偰偙側偔側偭偨丅

丂 丂

丂

丂29僞乕儞宱夁帪丄揋愴椡偼傎傏夡柵丅

丂撿搶揋巌椷晹晅嬤偵偼帺孯奀孯傕摓払偟丄偁偲偼偲偳傔傪巋偡偺傒偱偁傞丅

丂 丂

丂

丂30僞乕儞栚丄憤峌寕傪奐巒丅

丂搶揋巌椷晹偼偙傟偲偄偭偨掞峈傕柍偔娮棊丅

丂撿搶揋巌椷晹偵偼愴娡傛傝娡朇幩寕傪梺傃偣丄愴幵傪撍寕偝偣傞丅

丂 丂

丂

丂庤帩偪儐僯僢僩偼丄傎偲傫偳慡偰偑僄乕僗忬懺偵側偭偰偍傝丄傎傏柍揋丅

丂偙偆側偭偰偔傞偲丄揋偼惃偄傪巭傔傞偙偲偼弌棃側偄偩傠偆丅

丂 丂

丂

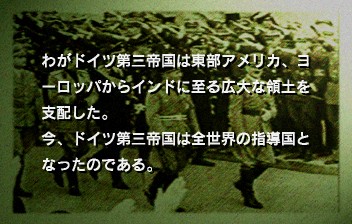

丂僪僀僣掗崙偼戝擔杮掗崙傪僀儞僪偐傜揚戅偝偣丄偲偆偲偆僪僀僣戞嶰掗崙傪庽棫偝偣偨丅

丂偙傫側掗崙偼挿偔懕偐側偄偩傠偆偲偄偆恖偼懡偄偩傠偆偑丄埑搢揑側僇儕僗儅惈傪旈傔偨巜摫幰偲偄偆偺偼旕忢偵嫮偄丅

丂楌巎偱if傪榖偟巒傔傞偲偒傝偑柍偄偑丄傕偟戞嶰掗崙偑庽棫偟偨側傜偽丄悽奅偼偳偆側偭偰偄偨偩傠偆偐丅

巎幚儖乕僩

丂 丂

丂

丂僞僀僼乕儞嶌愴偺僙乕僽僨乕僞傪巊偄丄戝彑仺彑棙偵曄壔偝偣丄巎幚儖乕僩傪峴偆丅

丂

丂僀僊儕僗偼惃椡傪惙傝曉偟丄杮搚偵偰暅妶丅

丂偙傟傛傝丄僪僀僣掗崙偼巎幚偳偍傝偺嬯偟偄愴偄傪嫮偄傜傟傞偙偲偵側傞丅

儅僢僾丗僽儔僂嶌愴

丂

丂巎幚偱偼僪僀僣掗崙偑偐側傝晄棙側忬嫷偵棫偨偣傜傟傞惵嶌愴偩偑丄僎乕儉偱偼偦傟傎偳尩偟偄忬嫷偱偼側偄丅

丂崱傑偱僜價僄僩偺桪埵惈傪堷偒棫偰偰偒偨T-34丄KV宯愴幵偺桪埵惈偑偙偙偐傜曵傟傞偨傔偱偁傞丅

丂側偤側傜丄75儈儕挿恎朇傪搵嵹偟偨4崋愴幵F2宆丄3崋撍寕朇G宆傊偺恑壔偑夝嬛偝傟傞偐傜偩丅

丂偝偭偝偲恑壔/夵椙傪峴偄丄75儈儕挿恎朇偱揋愴幵傪偡傋偰攋夡偟偮偔偡丅

丂 丂

丂

丂尒傟偽傢偐傞偑丄帺孯巌椷晹偦偽偵揋惃椡偑嶦摓偟偰偄傞丅

丂僜價僄僩偼栰朇傪廳揰揑偵攝抲偡傞偙偲偑懡偄偨傔丄枹嶕揋斖埻偵偼憡摉悢偺栰朇偑愝抲偝傟偰偄傞偲梊應偑偱偒傞偩傠偆丅

丂弶婜攝抲偵偼殭偲偟偰尅堷懳愴幵朇傪1晹戉惗嶻丄屻曽巟墖偱偒傞傛偆丄栰朇丄懳嬻朇偺愝抲傕朰傟側偄丅

丂 丂

丂

丂2僞乕儞栚偵擖傝丄惗偒巆偭偨愴幵晹戉偼慡偰75儈儕挿恎朇傪帩偮愴幵偵恑壔/夵椙偡傞丅

丂偙偺夵椙偱懳愴幵峌寕椡丄峌寕惛搙偑堦婥偵忋偑傝丄T-34僋儔僗偺愴幵側傜偽栤戣側偔寕攋偱偒傞傛偆偵側傞丅

丂傑偨丄嵟戝傑偱宱尡抣偑棴傑偭偨3崋愴幵偑庤帩偪偵偁傞側傜偽丄撍寕朇偵偟偰偟傑偆偲椙偄丅

丂堏摦懍搙偼5仺4偵棊偪傞傕偺偺丄岲庣僶儔儞僗偺庢傟偨愴幵偵側傞丅

丂峲嬻儐僯僢僩偼栰朇傪廳揰揑偵扏偒丄偙傟傜傪柍椡壔偡傞丅

丂 丂

丂

丂3僞乕儞宱夁丅

丂偙偙偐傜峲嬻儐僯僢僩偺揥奐丄愴幵偺恑壔/夵椙偑嵪傒巒傔丄峌庣偑斀揮偡傞丅

丂 丂

丂

丂4乣5僞乕儞偱帺孯巌椷晹偺廃曈偵嫃偨揋惃椡偼夡柵丅

丂巟墖傪峴偄偵旘棃偟偨揋愴摤婡丄峌寕婡傕慡柵丅

丂

丂搑拞偐傜帺孯墖孯偑嶲愴偟丄堦帪揑偱偼偁傞偑丄僪僀僣掗崙懁偺儐僯僢僩悢偑偊傜偄悢傑偱朿傟忋偑傞丅

丂 丂

丂

丂偨偩丄偙偺墖孯傕懠偺墖孯摨條丄峲嬻儐僯僢僩偺揥奐偑旕忢偵壓庤偱丄偙傟偩偗偁傞峲嬻儐僯僢僩傕丄悢僞乕儞偱敿暘埲壓偵側偭偰偟傑偆偩傠偆丅

丂揋偺巌椷晹偼撿丄拞墰丄杒搶偺3売強丅

丂僙僆儕乕偳偍傝側傜偽丄撿偐傜杒傊弴偵娮偲偟偰偄偔傋偒偩丅

丂 丂

丂

丂枅搙枅搙偍側偠偱傕偮傑傜側偄丄崱夞偼撿傪嬻孯偵擟偣丄棨孯偼拞墰傪栚巜偟偰傒偨丅

丂搑拞嶲愴偺墖孯偼揋梫嵡偵溳傜傟丄廰懾傪堷偒婲偙偟偰偄傞丅

丂 丂

丂

丂11僞乕儞栚丄撿揋巌椷晹偵峲嬻晹戉偑挘傝晅偒丄峌寕傪奐巒丅

丂儅僢僾忋偺揰嵼偡傞嬻峘偼丄崀壓椔暫偵傛偭偰師乆偵愯椞偟偰備偔丅

丂 丂

丂

丂撿揋巌椷晹偼偦偺屻偡偖偵娮棊丅

丂拞墰揋巌椷晹偼1夋柺偱栚帇偱偒傞斖埻偵側偭偨丅

丂 丂

丂

丂棨孯丄嬻孯偺僶儔儞僗傪寁嶼偟丄拞墰揋巌椷晹傕嬻孯偺傒偱廫暘峌傔傜傟傞偲敾抐丅

丂嬻孯偵傛傞峌寕偱丄拞墰揋巌椷晹偼19僞乕儞栚偵娮棊丅

丂偙偺廃埻偵偼愴幵晹戉偵愭峴偟偰丄崀壓椔暫丄憰峛揋抏暫傪揥奐偟偰偁傞丅

丂奺寶抸暔偺愯椞偵偼崲傜側偄偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂21僞乕儞帪偺忬嫷偱偁傞丅

丂棨孯傕拞墰揋巌椷晹偺偁偭偨応強偵摓払偟偰偄傞丅

丂偙傟側傜偽丄嬻孯偱揋巌椷晹傪峌傔側偔偰傕椙偐偭偨偐傕偟傟側偄丅

丂宱尡抣傪壱偓懝偹偨丅

丂 丂

丂

丂30僞乕儞慜屻偱巆傞揋巌椷晹偺曪埻偵擖傞丅

丂堄枴傕柍偔峝偄慱寕暫偑旕忢偵烼摡偟偄丅

丂 丂

丂

丂傑偢偼嬻孯偱揋抧忋晹戉傪扏偒丄偦偺屻偱挿恎朇傪搵嵹偟偨愴幵戉偱峌傔傞丅

丂34僞乕儞栚偵偼傎偲傫偳偺揋抧忋晹戉偼夡柵丅

丂

丂愴幵戉偺撍寕偱嵟屻偺揋巌椷晹傕娮棊偱偁傞丅

儅僢僾丗僗僞乕儕儞僌儔乕僪峌杊

丂

丂儅僢僾偑嫹偔丄偦偺拞偵5恮塩偑懚嵼丄揥奐偱偒傞晹戉偼抧忋晹戉偺傒偲丄崜側忦審偑懙偆丅

丂1僿僢僋僗傪憟偆愴偄偲側傞偱偁傠偆丅

丂

丂偙偺儅僢僾偱偼丄桭孯偺峲嬻儐僯僢僩偼偁傑傝棅傝偵偱偒側偄丅

丂1僿僢僋僗偢偮偱傕妋幚偵慜恑偡傞偨傔丄栰朇偵傛傞屻曽偐傜偺巟墖偼昁恵偲側傞丅

丂嵟慜楍偵偼4崋愴幵F2宆丄3崋撍寕朇G宆傪揥奐偟丄揋偺壩椡偵墴偝傟側偄傛偆丄斀寕懱惂傪惍偊傞丅

丂 丂

丂

丂栰朇偵偼栰朇偱懳峈丅

丂150儈儕丄105儈儕偺栰朇傪懡梡偟丄傑偢偼揋栰朇傪曅晅偗傞丅

丂揋偺栰朇偝偊焤柵偱偒傟偽丄愴幵晹戉偼嫮峴恑孯偑妝偵側傞偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂7僞乕儞栚丄揋偺憰峛幵偵晅偗擖傞寗偑弌棃偨丅

丂 丂

丂

丂庤慜偺揋巌椷晹廃曈傪堦憒偟丄撍寕朇丄曕暫傪撍寕丅

丂偙傟偱揋巌椷晹傪堦偮娮偲偟偨丅

丂傑偩揋巌椷晹偼擇売強巆偭偰偄傞丅

丂奺晹戉偼媥傑偣偢丄偦偺傑傑慜恑傪懕偗側偗傟偽側傜側偄丅

丂傑偨丄懳娸偺揋巌椷晹傪峌傔傞偨傔偵偼栰朇偟偐側偄丅

丂栰朇傪愳増偄偵揥奐偡傞丅

丂 丂

丂

丂栰朇傪愳増偄偵揥奐偡傟偽丄屻偼朇寕傪懕偗傞偩偗偱偁傞丅

丂偙偺儅僢僾偼曕暫傪巊偄幪偰偵偡傞幰傕懡偄偩傠偆偑丄弌棃傟偽杊屼椡偺崅偄憰峛澅抏暫傪嵦梡偟偨偄丅

丂 丂

丂

丂巆傞揋巌椷晹傕丄偙偺忬嫷側傜偽揋偱偼側偄丅

丂朇寕傪壛偊偮偮丄撍寕朇偵偰嵟屻偺堦寕傪壛偊傞丅

丂

丂寖愴偺妱傝偵傕傜偊傞宱尡抣丄楙搙偼旕忢偵掅偄丅

丂戝彑/彑棙偱僔僫儕僆暘婒偑偁傞傢偗偱傕側偔丄晛捠偼戝彑偵偙偩傢傞昁梫偼柍偄偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂 丂

丂

丂彊乆偵楢崌孯偺桪埵惈偑擹偔側偭偰偔傞丅

儅僢僾丗僴儕僐僼扗夞嶌愴

丂

丂偙偺儅僢僾偼偐傜僥傿乕僈乕嘥丄He177側偳丄拞斦乣屻敿傑偱巊偊傞暫婍偑搳擖偝傟傞丅

丂宱尡抣偺棴傑偭偰偄傞4崋愴幵F2宆偑偁傟偽丄僥傿乕僈乕嘥偵恑壔偝偣傞偙偲偱愴嬊偼偐側傝桳棙偵側傞偱偁傠偆丅

丂傑偨丄廔斦偵儅僂僗廳愴幵偑梸偟偗傟偽丄僥傿乕僈乕嘥傪嶌傞偲偒偵僥傿乕僈乕嘥乮P乯偲偄偆億儖僔僃幃僥傿乕僈乕傪嶌傟偽傛偄丅

丂偨偩偟丄億儖僔僃幃僥傿乕僈乕偼堏摦椡偑3偲旕忢偵懌偑抶偄偨傔丄嵟慜慄偵搳擖偡傞偙偲偼丄傑偢弌棃側偔側傞偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂奐巒帪偼丄廃埻偵栚棫偭偨揋惃椡偼柍偄丅

丂憗傔偵He177傪梡堄偡傟偽丄嬻懳抧峌寕偼慡偰擟偣傞偙偲偑弌棃傞丅

丂 丂

丂

丂偙偺帪婜丄恑孯傪慾傓偺偼揋孯偱偼側偄丅

丂嵟戝偺揋偼愥偱偁傞丅

丂弌棃傞偩偗揤岓偺椙偄偆偪偵恑孯偟丄廳梫偲巚偊傞嫆揰傪愯椞偟偰偍偔偙偲傪悇彠偡傞丅

丂側偍丄崀壓椔暫偼塉揤/愥偺帪偵偼帺孯嬻峘埲奜偺抧宍傊崀傝傞偙偲偼偱偒側偄丅

丂偙傟偼妎偊偰偍偐側偗傟偽偄偗側偄丅

丂 丂

丂

丂愥丄愥丄愥丄恑孯偼偐側傝撦偄丅

丂棨孯偺恑孯栚揑傪丄揋暫椡暡嵱偐傜嬻峘丄搒巗偺妋曐/杊塹偵揮偠偝偣傞偙偲偵偡傞丅

丂傑偨丄堦弖偺揤岓夞暅傪慱偄丄岇塹傪晅偗偨崀壓椔暫傪嬻峘愯椞偵岦偐傢偣傞丅

丂 丂

丂

丂嬻峘偺妋曐偵惉岟屻丄撿搶揋巌椷晹傊懳抧晲憰傪偟偨He177偺廤抍傪憲傝崬傓丅

丂偙偺廤抍偼揤岓夞暅傑偱巌椷晹廃埻傪弰峲偟丄惏揤傪懸偭偰峌寕傪奐巒偝偣傞偺偱偁傞丅

丂悢僞乕儞宱夁屻丄懸朷偺揤岓夞暅丅

丂 丂

丂

丂撿搶揋巌椷晹偼20僞乕儞栚偱娮棊丅

丂摨僞乕儞偵偼撿惣揋巌椷晹偵傕丄摨條偵愴摤婡丄愴摤敋寕婡傪庡懱偵偟偨嬻孯偑峌寕傪奐巒偟偨丅

丂

丂21僞乕儞栚丄撿惣揋巌椷晹傕嬻孯偵傛偭偰娮棊丅

丂揤岓偼丄僞乕儞廔椆帪偵枅夞儔儞僟儉偱寛傑傞丅

丂崑愥帪婜/抧懷偱傕丄塣偑傛偗傟偽棨孯偺恑峴偑僗儉乕僘偵峴偔応崌傕偁傝丄戝彑偑妝偵庢傟傞帪傕偁傞偩傠偆丅

丂僎乕儉惈傪柍帇偟偨応崌丄帺孯僼僃僀僘廔椆帪偵僙乕僽仺師僞乕儞偱愥側傜儘乕僪偟偰傕偆堦搙乧偲偄偆偙偲傕弌棃傞丅

丂側偍丄偙偺僾儗僀儘僌偱偼僙乕僽仺儘乕僪朄偵傛傞傗傝捈偟偼峴偭偰偄側偄丅

丂嬼敪揑偵旕忢偵晄棙偵側傞応崌傕懡偔丄戝彑傪妉傞偨傔梋桾偑柍偔側傟偽嬻孯偵傛傞揋巌椷晹廳揰峌寕傕幚峴偡傞丅

丂嬻孯偵傛傞揋巌椷晹傊偺峌寕偼幾摴偲偄偆曽傕嫃傞偩傠偆偑丄偦偺揰偼嫋壜偄偨偩偒偨偄偲偙傠偱偁傞丅

丂

丂偝偡偑偺儘儞儊儖偱傕暔帒晄懌偱偼傑偲傕偵巜婗偑偲傟側偄偩傠偆丅

儅僢僾丗僣傿僞僨儗嶌愴

丂

丂偄傢備傞嵟戝偺愴幵愴偱偁傞丅

丂

丂僷儞僞乕D偑惗嶻壜擻偵側傝丄悢抣揑偵偼偙偪傜偑埑搢揑偵桪埵偵棫偮乧偺偩偑丄側偤偐偙偺儅僢僾偱偼懪偪晧偗傞偙偲偑懡偄丅

丂懡暘丄壗傜偐偺曗惓偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅

丂 丂

丂

丂帺孯巌椷晹偼梫嵡丄婔偮偐偺栰朇偵埻傑傟偰偄傞丅

丂傑偢偼偙傟傪撍攋偱偒傞傛偆丄僷儞僞乕D宆偺悢傪偦傠偊傞傋偒偱偁傠偆丅

丂僷儞僞乕D宆偼丄彮偟愴偄丄宱尡抣傪壱偖偩偗偱僷儞僞乕G宆傊夵椙偱偒傞丅

丂僷儞僞乕D宆嵟戝偺庛揰偱偁偭偨儅僔儞僈儞惈擻丄憱攋惈偑夵慞偝傟傞偨傔丄懄夵椙偡傋偒偩丅

丂 丂

丂

丂14僞乕儞宱夁帪丅

丂栰朇丄峲嬻儐僯僢僩偵傛傝堦寕傪壛偊丄愴幵偱偲偳傔傪巋偡丄偙偺孞傝曉偟偱梫嵡抧懷偺揋偼慡柵丅

丂惃偄偵忔傝丄僷儞僞乕G宆偱撍寕傪孞傝曉偡丅

丂傑傕側偔拞墰壓揋巌椷晹傪寕攋丅

丂偙偺崰傛傝丄嬻孯偵梋桾偑弌偰偒偨偨傔丄He177傪庡懱偲偟偨峲嬻儐僯僢僩傪拞墰搶揋巌椷晹偵岦偗偰憲傝崬傓偙偲偵偡傞丅

丂 丂

丂

丂懕偗偰拞墰忋揋巌椷晹偺峌寕傪奐巒丅

丂偙偪傜傕偁偭偝傝偲娮棊丅

丂

丂峲嬻儐僯僢僩偑拞墰搶揋巌椷晹偵摓払偟丄峌寕傪奐巒丅

丂揋愴摤婡偵傛傝丄He177偵旐奞傪弌偟偮偮傕丄峌寕偼懕偔丅

丂枴曽傪幐偭偨揋惃椡旕忢偼彮側偔丄攕巆暫偲摨偠傛偆側傕偺偱偁偭偨丅

丂 丂

丂

丂

丂僿僞儕傾偑崀暁丄偁偭偝傝偲怮曉傝傪寛傔崬傓丅

儅僢僾丗僲儖儅儞僨傿乕峌杊愴

丂

丂巎忋嵟戝偺忋棨嶌愴偲偄傢傟傞愴偄偱偁傞丅

丂帺孯嬻峘偼1丄揥奐偱偒傞晹戉悢傕敿抂丄傗傗晄棙側忬嫷壓偱偺嶌愴偵側傞丅

丂 丂

丂

丂挸曬丄梊應偱偼僇儗乕曽柺偐傜偺忋棨偲側偭偰偄偨偑丄楢崌偼奀娸偺杊塹慄傪峫椂偟丄僲儖儅儞僨傿乕偐傜偺忋棨傪巇妡偗偰偔傞丅

丂揋嬻峘偼旕忢偵懡偔偁傝丄峲嬻儐僯僢僩傪偳偆揥奐偡傞偐偵傛偭偰丄戝暘忬嫷偼曄傢傞偱偁傠偆丅

丂側偍丄4崋愴幵傪儊乕儀儖儚乕僎儞偵夵椙壜擻丅

丂壩椡偼傗傗峊偊傔偩偑丄旐抏偑憰峛埖偄偱偁傞偨傔杊屼椡偵桪傟偰偄傞丅

丂梋桾偑偁傟偽搳擖偟偨偄偲偙傠偩丅

丂 丂

丂

丂枴曽偺崅幩朇偼偁傑傝婜懸偱偒側偄丅

丂弌棃傞偩偗帺慜偱梡堄偟偨傎偆偑椙偄丅

丂揋峲嬻儐僯僢僩偑傑偲傑偭偰偄傞帪偑偟偽偟偽偁傞丅

丂偙偺応崌丄廃傝傪埻傓傛偆偵偟偰偟傑偊偽丄偆傠偆傠偝傟偢偵嵪傒丄崅幩朇偱慱偄寕偪偵弌棃傞丅

丂

丂揋嬻孯偼偐側傝懡偄丅

丂弶傔偺悢僞乕儞偼弮悎側愴摤婡偺傒弌寕偝偣傞傋偒偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂僷儞僞乕G宆偼嬱拃愴幵僷儞僞乕乮儎乕僋僩僷儞僞乕乯偵夵椙偱偒傞丅

丂戞擇師戝愴拞偺桪廏愴幵偺1偮偱偁傝丄悢儐僯僢僩偼偙偪傜偵恑壔偝偣偰傕懝偼柍偄丅

丂偨偩偟丄儎乕僋僩僷儞僞乕偼懳嬻峌寕椡偑0偵側偭偰偟傑偆忋偵丄廔斦偱恑壔偑壜擻偲側傞僷儞僞乕G宆仺E-50傊偺棳梡偑弌棃側偔側偭偰偟傑偆丅

丂慡偰偺僷儞僞乕G宆傪嬱拃愴幵偵偡傋偒偱偼側偄丅

丂10僞乕儞宱夁偟丄揋嬻孯偼傎傏夡柵丅

丂偄偄傛偆偵烼摡偟偔朶傟偰偔傟偨僀僊儕僗孯偼慜僞乕儞偱庛傔偰偁傞丅

丂偙傟傪弖嶦偡傞丅

丂 丂

丂

丂挷巕晅偄偰僀僊儕僗孯偺廃曈傑偱棃偰偄偨傾儊儕僇孯忋棨晹戉傪嬱拃偟丄椬偺傾儊儕僇孯傪峌傔傞弨旛傪峴偆丅

丂偨傑偵撍寕偟偰偔傞僒儞僟乕儃儖僩偼峌寕椡偑偁傞偨傔丄旕忢偵婋尟偩丅

丂僥傿乕僈乕嘥偱偝偊1夞偺峌寕偱偐側傝嶍傜傟傞丅

丂傾儊儕僇偺愴摤峌寕婡傗峌寕婡偵偼婥傪偮偗偨偄丅

丂 丂

丂

丂傾儊儕僇偺忋棨晹戉偼揥奐偑偆傑偔偄偭偰偍傜偢丄偐側傝敿抂側揥奐偱偁偭偨丅

丂廃埻偵偼栚棫偭偨揋傕嫃側偐偭偨偨傔忈奞偼側偵傕側偄丅

丂堦婥偵峌寕傪偟偐偗丄娮棊偟偨丅

丂

丂傾儊儕僇嬻掟戉偺巌椷晹偵偼丄偡偱偵僪僀僣掗崙桭孯偺堦晹偑摓払偟偰偍傝丄偙傟偵帺孯偑壛傢傞丅

丂埑搢揑側壩椡嵎偱揋巌椷晹傪娮偟偨丅

丂 丂

丂

丂偁傟偩偗揋惃椡傪暡嵱偟偨偵傕娭傢傜偢丄愴摤廔椆屻偵偁偭偝傝偲愯椞偝傟偰偟傑偭偨丅

丂巎幚偱偼丄楢崌懁偼1枩墇偊偺峲嬻婡偑偙偺嶌愴偵嶲壛偟偰偄偨偲偄偆偙偲側偺偱丄巇曽偑側偄偲尵偊偽巇曽偑柍偄偺偐傕偟傟側偄丅

丂 丂

丂

丂

丂僲儖儅儞僨傿乕峌杊愴偺偨傔丄僜價僄僩曽柺偺愴慄偑晄埨掕偵側偭偨丅

丂愒孯偑朶傟巒傔傞丅

儅僢僾丗傾儞僨儞僰偺愴偄

丂

丂偙偙偼崑愥偱傎偲傫偳偑愥偲側傞丅

丂棨孯偼恑孯偑旕忢偵崲擄側忋丄帺孯嬻峘偼1丅

丂崀傝懕偗傞愥偺拞偱偠偭偲惏揤傪懸偪丄峲嬻儐僯僢僩偵傛傞婏廝偱揋巌椷晹傪扏偔丄偙傟偑戝彑傪偮偐傓堦斣偺嬤摴偩傠偆丅

丂偙偙偱偼丄枅搙偍側偠傒偺僀僊儕僗孯偑嶲愴偟偰偄傞偑丄崱傑偱傛傝傕悢抜烼摡偟偝偵杹偒偑偐偐偭偰偄傞丅

丂峲嬻儐僯僢僩傪嫸偭偨傛偆偵枅僞乕儞惗嶻偟偰偔傞偨傔丄懳嬻朇丄愴摤婡偱偺寎寕偼昁恵偱偁傠偆丅

丂 丂

丂

丂峲嬻儐僯僢僩偑婔傜恑壔偟偰嫮偔側傠偆偑丄揥奐偟偰巊偊側偗傟偽堄枴偑柍偄丅

丂懌偺抁偄Me262傛傝丄Ta152H傪庡偵偟偨傎偆偑椙偄偩傠偆丅

丂愴幵偺曽偼憡曄傢傜偢偱偁傞丅

丂 丂

丂

丂憗懍丄愥偑崀傝巒傔偨丅

丂偙偺僞乕儞偐傜丄傎偲傫偳愥偼崀傝偭傁側偟偱揤岓偼側偐側偐夞暅偟側偄偲巚偭偨傎偆偑椙偄丅

丂偨偩偱偝偊烼摡偟偄僀僊儕僗孯偑嶲愴偟偰偄傞偲偄偆偺偵丄傾儊儕僇偺憹墖偑嶲愴偡傞丅

丂烼摡偟偝偵傛傞僀儔僀儔偼嵟崅挭偵払偡傞偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂偦傟偱傕傔偘偢偵恑孯偡傞丅

丂嶕揋偵婥傪巊偄丄擛壗偵揋峲嬻儐僯僢僩傪尒偮偗寎寕偡傞偐丄偙偪傜偺旐奞傪嵟彫尷偵偡傞偨傔偵偼丄偦傟偵偐偐偭偰偄傞丅

丂側偍丄10僞乕儞慜屻傛傝He177傪暋悢揥奐偝偣丄揋巌椷晹晅嬤傪弰夞偝偣偰偍偔偙偲偲偡傞丅

丂 丂

丂

丂17僞乕儞栚丄揤岓偑椙偔側傝丄揋峲嬻儐僯僢僩偺廝棃偑巭傑傞丅

丂堦弖寗偑弌棃偨傛偆偩丅

丂偙傟偼忯傒妡偗傞帪婜偑棃偨偲峫偊偰傛偄偩傠偆丅

丂 丂

丂

丂弰峲偝偣偰偄偨He177傪揋巌椷晹廃曈偵撍寕偝偣丄栆峌傪壛偊傞丅

丂杒揋巌椷晹偼偦偺僞乕儞偱娮棊偱偁傞丅

丂傑偨丄僀僊儕僗孯偺愯桳偟偰偄偨抧嬫偵崀壓椔暫傪憲傝崬傒丄庡偵嬻峘偺愯椞傪巒傔偨丅

丂 丂

丂

丂21僞乕儞帪偺忬嫷偱偁傞丅

丂揋偺嶕揋斖埻偵擖傜側偄傛偆丄撿惣揋巌椷晹晅嬤偵婏廝晹戉傪揥奐丅

丂殭偲偟偰揥奐偟偰偄偨峲嬻儐僯僢僩傊揋偑僸僢僩偡傞丅

丂 丂

丂

丂偙傟偱揋巌椷晹偼偑傜嬻偒偵嬤偄偼偢偱偁傞丅

丂婏廝晹戉傪慡偰搳擖偟丄撿惣揋巌椷晹傪峌寕丄揋巌椷晹傪慡偰焤柵偟偨丅

丂

丂塣偑傛偗傟偽揤岓偵宐傑傟傞偩傠偆偑丄惓捈側偲偙傠棨孯庡懱偺戝彑偼柍棟偩傠偆丅

丂

丂攕愴娫嵺偱偼柍懯側嶌愴偑旕忢偵懡偔側傞丅

儅僢僾丗僪僀僣杮搚杊塹愴

丂 丂

丂

丂楢崌孯偵峌傔偵峌傔傜傟丄偲偆偲偆杮搚偱偺愴摤丅

丂惓恀惓柫丄嵟屻偺愴偄偱偁傞丅

丂 丂

丂

丂僞乕儞惂尷偼旕忢偵備傞偄丅

丂 丂

丂

丂惗嶻偱偒傞暫婍偼懠崙偵斾傋1儔儞僋忋偱偁傞丅

丂偨偩偟丄懳嬻愴幵偩偗偼億儞僐僣偱巊偄暔偵側傜側偄丅

丂傑偲傕側懳嬻愴幵偑梸偟偗傟偽丄4崋愴幵仺儊乕儀儖儚乕僎儞偵夵椙偡傞偟偐側偄偩傠偆丅

丂

丂儅僂僗廳愴幵乧側偺偩偑丄壗傪僩僠嫸偭偨偐丄側偤偐乽憰婳晜乿偵側偭偰偄傞丅

丂懌偑抶偔丄堏摦偑旕忢偵柺搢側偺偩偑丄巊偭偰傒傞偲柺敀偄丅

丂1儐僯僢僩偼巊偭偰傒傞偙偲傪偍姪傔偡傞丅

丂側偍丄嶌愴僼傽僀儖偺儅僂僗偼憰婳晜偱側偔憰婳婎偵廋惓偝傟偰偄傞丅

丂 丂

丂

丂僪僀僣掗崙桭孯傪巟墖偟偵峴偔偨傔丄僜價僄僩偺傛偆側嶨嫑傪偄偮傑偱傕峔偭偰偄傞壣偼柍偄丅

丂嫶晅嬤偱懸偪暁偣丄揋儐僯僢僩偑庱搒懁傊恑擖偱偒側偄傛偆偵偟丄峲嬻儐僯僢僩偺堦晹傪搶揋巌椷晹偺峌寕偵妱傝摉偰傞丅

丂 丂

丂

丂5僞乕儞栚偱僜價僄僩偼娮棊丅

丂堦曽偱丄棨孯偺庡椡偼偡偱偵僀僊儕僗丄傾儊儕僇孯傪焤柵偡傞傋偔丄恑孯傪懕偗傞丅

丂恑孯拞偵僷儞僞乕G宆偼E-50偵丄僥傿乕僈乕嘦偼E-75偵恑壔偝偣傞偲椙偄偩傠偆丅

丂傑偨丄庤帩偪偵儎乕僋僩僷儞僞乕偑偁傞側傜偽丄揋巌椷晹晅嬤傑偱堏摦偟偨屻丄儎乕僋僩僥傿乕僈乕偵恑壔偝偣傞丅

丂 丂

丂

丂11僞乕儞宱夁帪丄揋孯偑峌寕斖埻偵擖偭偨偲尵偊傞丅

丂恑孯傪懕偗偰偄偰崲傞偺偑傾儊儕僇偺帺憱朇偱偁傞丅

丂M12儘儞僌僩儉丄M7僾儕乕僗僩偺悢偑偐側傝懡偄偨傔丄憰峛偺昻庛側儐僯僢僩偑撍偭崬傓偲偊傜偄偙偲偵側傞丅

丂弌棃傞偩偗丄堷偒婑偣偰堦婥偵寕攋偡傞偐丄峲嬻儐僯僢僩偵傛傝愭偵峌寕偡傞偐丄偲偵偐偔娫愙峌寕偵傛傞廤拞朇壩傪梺傃側偄傛偆丄怱偑偗偨偄丅

丂 丂

丂

丂惣揋巌椷晹偼拵偺懅丅

丂儅僂僗丄儎乕僋僩僥傿乕僈乕偱偠傢偠傢峌傔傞偙偲偲偡傞丅

丂撿惣揋巌椷晹傕偦傠偦傠峌寕斖埻偵擖傞丅

丂 丂

丂

丂揋嬻孯偼夡柵忬懺丅

丂惣揋巌椷晹偼偡偱偵夡柵偲偄偭偰傛偄丅

丂 丂

丂

丂撿惣揋巌椷晹偵懳偟偰傕峌寕傪奐巒丅

丂廳愴幵傕恑孯傪懕偗傞丅

丂 丂

丂

丂偝偡偑偺僀僊儕僗丄傾儊儕僇偱傕廳愴幵偺撍寕偼杊偘側偄傛偆偩丅

丂 丂

丂

丂廳愴幵偵傛傞揋巌椷晹偺峌寕偼媥傒柍偔懕偔丅

丂

丂偙偪傜偵旐奞偼傎偲傫偳柍偄丅

丂 丂

丂

丂僪僀僣杮搚杊塹愴傑偱偼丄巎幚偲摨偠傛偆側愴摤偽偐傝偱偁偭偨偑丄嵟屻偺搚抎応偱巎幚傪暍偡寢壥偲側偭偨丅

丂墴偟婑偣傞揋孯傪寕戅偟丄杮搚慡偰傪庣傝偒偭偨偺偱偁傞丅

丂

丂寢壥丄僪僀僣掗崙偼懚懕偡傞偙偲偵側傞丅

丂巎幚偱偼丄岞奐偟偰偟傑偭偨偑丄偙偺楌巎偱偼懚懕偡傞丅

丂偙傟偐傜愭偺偙偲偼扤偵傕傢偐傜側偄偩傠偆丅

儚乕儖僪傾僪僶儞僗僪戝愴棯

write by pc works