| G41M-GS + Celeron Dual-Core E3200 簡易レビュー Asrock:G41M-GS |

|

| G41M-GS + Celeron Dual-Core E3200 簡易レビュー Asrock:G41M-GS |

|

■パッケージ内容/外観 ■設置 ■私的総評

※)画像をフォト蔵へ移管しました

※文章未校正のため、怪しい部分や間違った箇所、誤記のある可能性があります。

時間が取れれば直します。

時間が取れたので、30分程度でざっと文を起こすこととする。

現在、使用中のPCすべてについて世代交代を進めている真っ最中で、socket754環境の代替パーツを導入することとなった。

TVにつないで使用するPCのため、それほど性能は要らないが、以下の点が必須である。

・基本的に省電力である。

・多少消費電力が上がっても、オーバークロックやパーツ交換で自作らしく遊べること。

・socket754環境はローコストで導入したものであるため、それに習ってコストが低いこと。

・メインPCがAMD環境のため、逆にインテル環境にすること。

・各種アーキテクチャは最新、もしくはそれに近いものであること。

これらを検討した結果、最新とまでは行かないが、現行モデルで環境も安定し始めたG40系チップセット。

加えて発売されたばかりのCeleronデュアルコア、E3200を選ぶこととなった。

知ってのとおり、オーバークロックやその他の設定はE3200の性質上のこともあり、ほかでかなり取り上げられている。

よってここでは製品に関する内容や、品質、それにオーバークロックメモリなどに触れながらそれぞれをレビューしたいと思う。

なお、写真は編集が面倒なので、ちょっとリサイズした程度で大き目のものを使っている。

ご了承いただきたい。

■パッケージ内容 △一番上へ

トップ写真を見ていただければわかると思うが、基盤そのものの大きさが小さく、それゆえに箱も非常に小さい。

ここで触れるのは主にマザーボードのパッケージ内容である。

内容的にはマザーボード、マニュアル、CD、SATAケーブル、IDEケーブル、バックパネルと基本的な構成である。

他社マザーボードのように余計なものは付いていない。

Asrock製品は今まで数回しか触ったことしかないが、付属品、包装ともに比較的普通だと思える。。

特に安いからどうのこうのという事はない気がする。

もっとも、筆者はBIOSTARを使うことが多く、簡易なパッケージに(構成品の少なさに)慣れていることもあるだろうが、それでも必要最低限の品質は十分満たしていると思える。

ただ、マニュアルに関してはマルチランゲージにこだわりすぎているせいか、各国言語でのローカライズ部分、説明が半端になってしまっている。

英文での説明が充実しており、そちらを読めば問題はないが、このレベルの日本語マニュアルならば正直なところ自作ユーザーには必要ないかもしれない。

Celeron Dual-Core E3200である。

こちらはいつもどおりのインテルらしいパッケージ内容になっている。

近年のCPUパッケージの小型化には驚かされるが、Pentium3世代や初代Athlon世代のパッケージに比べると、緩衝材的部分が少ないのは気になるところではある。

これ以上は特筆すべき点もないので省略する。

■設置 △一番上へ

マザーボードを取り付けにかかる。

レイアウト的にはどうなのだろうか。

個人的にはコンデンサの配置(配列設計)がバラバラすぎてちょっと甘い気がするのだが、この手の事は個人個人で感じ方が違うため、判断がしにくい。

ただ、PCパーツの中で比較的高温を発しやすいVGAを取り付けるためのスロット、PCI-E

x 16スロットのそばにコンデンサを配置しているのは明らかなマイナス点だろう。

なお、GeForce系を用いてHDMI出力をする際は、SPDIFからVGAに音声を引っ張ってこなければならないが、信じられないことにこのマザーボードにはSPDIFが無い。

HDMIの機能を最大限使うためには、ATI系のサウンド機能を持ったカードを組み合わせなければだめだろう。

各種設定やチューニングをしていて気づいたことだが、このマザーボードの場合、細かい設定はジャンパですることが多い。

たとえば定格外のメモリ設定や、PC電源OFF時のUSB通電状態の維持などがそれにあたる。

この手のジャンパは面積の余った箇所に設置されていることが多いため、パーツを取り付ける前にそれを確認しないと後でえらい目にあう。

たとえば、マウス、キーボードコネクタ付近に先述のUSB通電状態のジャンパがあるが、大き目のCPUクーラーを取り付けてしまうと設定が非常にしにくくなる。

最初から初期状態で使うならばよいのだが、運用中に設定を変えようと思うとひどく困難になるだろう。

このマザーボードはどうも配列設計がいまいちと思えるため、こういった細かい部分はPCケースに収める前に確認することをお勧めする。

CPUの取り付け後である。

最初は見た目から少々貧弱な気がしたが、実際に使えば通常のLGAとなんら変わりはない。

安いからといって金具がゆがんでいたり、なんてこともない。

さて、CPUクーラーにサムライZを使用してざっとくみ上げた状態の写真である。

安いからといって特に問題があるわけでもなく、無事に導入が終わった。

なお、取り付けたケースは小型ATXケースである。

背面側を見てもらうとわかるが、マザーボードのサイズがいかに小さいかがわかる。

機能面、品質から重装備のPCには向かないが、軽装備のPCではこの小ささが大きく役に立つだろう。

また、写真左下を見るとわかるように、このあたりにはスペースがまったくと言っていいほど無い。

電源を下に設置するタイプのケースではこの周辺のエアフローに気をつけたいところである。

■設定、その他について

以下の点は個人的に感じたこと、注意が必要と思われる点である。

・メモリ速度の倍率は変更不可。(ざっと見たところ設定項目がない、以下メモリ倍率と記す。)

・CPU電圧の設定は可能であるが、もともと品のよいマザーでもないため、仮に電圧を上げてもオーバークロック耐性に影響を与えるレベルのものではないと思われる。

・CPU固体にもよるであろうが、上記理由からオーバークロック設定時は省電力機能を使用した場合、多くの場面でCPU電圧不足(強制再起動など)が生じると思われる。

・メモリ倍率が設定不可であることから、メモリクロックの変化に弱い。

・BIOS設定の変更量が大きいと、設定変更確定(BIOSから抜ける)→シャットダウン→再起動と、電源自体を一旦落として再起動するときがある。

・仕様で決められているCPUの消費電力を超えると、シャットダウン→再起動を行うようである。(その後、暴走によりブラックアウト状態で再起動を繰り返し起動せず。)

・CPUの電力不足時もシャットダウンー>再起動を行うようだ。

※なお、オーバークロックの失敗などで立ち上がらなかった場合、homeキーを押しながら電源を入れることで、簡易リセット状態になる。

オーバークロックに関する注意点

・メモリ倍率が設定できないG41M-GSはもともとオーバークロックに使うようなマザーボードではない。

・筆者はオーバークロックメモリを購入し、オーバークロックで遊んではいるものの、決して設定は楽ではない。

このマザーボードでオーバークロックをするならば、メモリ倍率が変えられないため、オーバークロックメモリは必須である。

参考として、筆者環境のCPU周波数とメモリの関係を記しておく。

使用パーツ

CPU Celeron Cual-Core E3200 2.4GHz

メモリ DDR2 533 (1066)

| CPU周波数 = FSB周波数 × CPU倍率 | メモリ周波数 - DDR値 | CPU倍率 |

| 2.4GHz = 200 × 12 | 400 - 800 | 12 |

| 3.36GHz = 280 × 12 | 466 - 932 | 12 |

CPU倍率、FSBの変更でオーバークロックを行うことになるが、このマザーボードの場合、CPU倍率を変更してもほとんど意味は無いだろう。(私的意見)

必然的にFSBのみでオーバークロックを行うことになるが・・・。

正直なところ、やはりオーバークロックで使うにはお勧めできないマザーボードだろう。

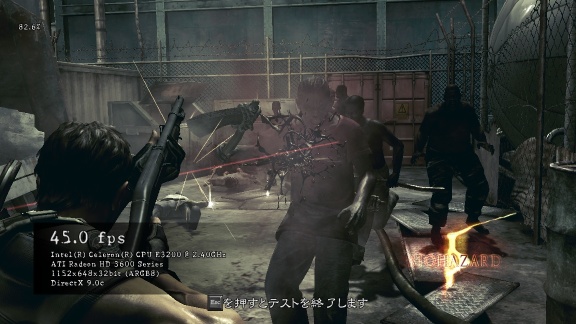

オーバークロック状態の今回の環境に、RADEON

HD 3650を組み合わせて動かしたバイオハザード5ベンチ。

パーツの組み合わせでキツイと思われるベンチマークでも、設定しだいでは比較的きれいに、それなりの速度で動く。

トータル結果ではBランクとなった。

■総評 △一番上へ

今回導入したパーツ、CPU、マザー、オーバークロックメモリ、3点を足して15,000円以下で収まってしまう。

デュアルコアの恩恵もあり、標準状態でそれなりに速く、旧式な環境から現行モデルへの移行にちょうどいいレベルのものであると思える。

実売価格を考えると非常にコストパフォーマンスは良いため、セカンドPCや軽作業用のPCに最適だろう。

※オーバークロックや正常運用以外での使用は、あくまで個人の責任で行うことである。

このページのOCに関する記述はOCを推奨するものではなく、もしOCなどで破損が起きた場合はそれは個人の責任である。