| GeForce 9500GT レビュー +クーラー換装 玄人志向:GF9500GT-E512H/HS |

|

| GeForce 9500GT レビュー +クーラー換装 玄人志向:GF9500GT-E512H/HS |

|

■パッケージ内容/外観 ■取り付け ■笊化 ■ベンチマーク ■発色 ■私的総評

※)画像をフォト蔵へ移管しました

※文章未校正のため、怪しい部分や間違った箇所、誤記のある可能性があります。

時間が取れれば直します。

メインPCで使っていたGF7300GTの調子が悪くなってしまったため、新規にビデオカードを買いなおすことになった。

正直なところ、RADEON4670/50の発売まであと少し、それまでは何とか持たせたい、そう思っていたが残念なことにそれまで持たなかったのである。

さて、一般的にビデオカードと言えば、3D性能やビデオ再生のための支援機能が購入する目的になるかと思う。

私も似たような機能を求めるが、それに加え、以下の要求があった。

・使用しているmicroATXケースに入るカードサイズであること

・電気をバカ食いしない

・ハイエンド機能はいらないが、73GTと同等か、それを上回る3D性能を持つこと

・VRAMをバカ食いするゲームもちらほら出ているため、DDR2でも良いので最低でも512MはVRAMが欲しい

・現行世代の動画再生支援機能を有すること

・アダプタ付属式でもよいから、HDMI出力に標準で対応していること

・出来れば低発熱であること

探し始めた時には上記要求の敷居が非常に高く、いくらかの条件を満たすものも1世代前のものがばかりだったが、しばらくしていると9500GT発売がアナウンスされるようになった。

正直なところ、発熱や基本的な性能はまったく期待できないレベルのスペックではあったが、よく記事を読めば、カードサイズが短く、動画関係の機能は充実、さらにHDMI出力が可能、電力も控えめ、と私の要求するものの多くがこれに含まれていた。

それなら、今まで同じGeForce系を使っていたのだから、この際これでもいいかもなぁ、そんな流れで購入にいたったわけである・・・。

■パッケージ内容 △一番上へ

玄人志向の製品は、ハイエンドは金色のパッケージ、ローエンドは簡易パッケージ、そう思っていたのだが、どういうわけか9500GTクラスの製品でも金色パッケージが採用されていた。

最近の状況は知らないのだが、もしかすると、最新のものや、ある程度の金額を超えた場合は金色パッケージに統一されるのかも知れない。

同梱するものはかなり多い。

・マニュアル/簡易マニュアル/HDMI<>SPDIF接続表

・インストール用CD-ROM

・コンポーネントケーブル

・S端子ケーブル

・HDMI <> DVI変換コネクタ

・DVI <> HDMI変換コネクタ

・SPDIFケーブル

マニュアルはさすがにOEM元そのままだが、それぞれの同梱物は作りもそれなりに丁寧で、はっきり言って、他社パッケージ製品と大差ないと思える。

特売8000円のものを買ったのだが、この内容で8000円ならケーブル類だけで3000円分程度の価値はあるのではないだろうか。

カード自体は幾らなのだろう。

■外観 △一番上へ

今回、購入したものはファンレス仕様のものだ。

ブラケット自体は、1スロ仕様だが、ヒートシンクは2スロ分のサイズになっている。

カードのコンデンサ配列、ヒートシンクを止めるための螺子穴は一般的か、それよりもやや綺麗な程度に収まっている。

それにしても、巨大なヒートシンク、それも真っ黒な上に青でSというセンスはいかがなものか。

OEM元のSPARKLEの頭文字のSだと思うが、これは無くても良い気がする。

せめて、このロゴ止めの螺子穴が6cmファンや8cmファンの螺子穴位置に準拠した位置なら、別の意味で面白いと思えるのだが。

背面はCPUファンのバックプレートのようになっていた。

右はカードサイズの比較、赤いカードが不調の73GT搭載のもので、並べてみるとサイズ的な違いはほとんど無い。

カードサイズから見れば、9500GTは窮屈なケースを使っているユーザーに丁度良いサイズかもしれない。

■取り付け △一番上へ

早速取り付けてみたところ、サイズはぴったりであった。

それにしても2スロサイズのヒートシンクはかなり大きい。

ただ、このヒートシンクの冷却性能はかなり低い。

私の環境では、常用で56度、ゲーム中で70度を軽く超えてしまう。

※GPU-Z測定

このサイズで冷却性もあまり良くないとなると、他のVGA用クーラーを導入した方が良いだろう。

個人的には70度程度ならば問題ないと使ってしまうが、さすがに70度を軽く超えてしまうと常用できないと思う。

GPU-Zで撮ったスペックを載せておく。

本来、95GTのシュリンクは55nmのはずだが、まだ65nmで製造されていたようだ。

と言うことは、性能や仕様は満たしているが、本来の製造方法ではない偽の95GTチップと言ってよいかもしれない。

結構、発熱の大きさはこういうところが原因なのかもしれない。

■せっかくだから、余っていた笊を試しに付けてみる △一番上へ

どうもカードを眺めていると、螺子穴の位置が汎用設計くさい。

そんなわけで、手持ちで余っていたVF700-Cuを試しに付けてみることにした。

それにしても、こんな小さいコアが70度も80度も発熱するなんて、不思議なもんだと思う。

案の定、素直に付いてしまった。

この後、温度を測ってみると…

常用で46度、ゲーム中で50度中盤程度まで落ち着いた。

これならば高負荷のゲームを遊んでいても安心だろう。

仕様用途にもよるが、もしかすると、このカードは安く買ってクーラーを換装すれば、結構化けるかもしれない。

3D性能はそれほど高くないが、このように発熱を抑えられれば、現行世代のビデオ再生支援機能、低価格、省電力性、低発熱などの特徴で市場価値は十分あるように思う。

もっとも、元々の発熱が低いわけでもないので、なんとも言えない部分はあるが。

■3D性能のベンチマーク 73GTと95GTの比較 △一番上へ

調子の悪い73GTで、なんとかベンチが取れたため、95GTと比較してみる。

73GTは値段の割りにかなり性能の高いビデオチップであったが、95GTとの比較はどれくらいであろうか。

ベンチマークに使用したPCは以下の構成になっている。

CPU Athlon64X2 3600(※2.66G-FSB280)

MB TA690G AM2

Mem 2GB

HDD HDP725032

各ベンチマークの解像度

モンハンフロンティア → SXGA

ゆめりあベンチ → QuadVGA

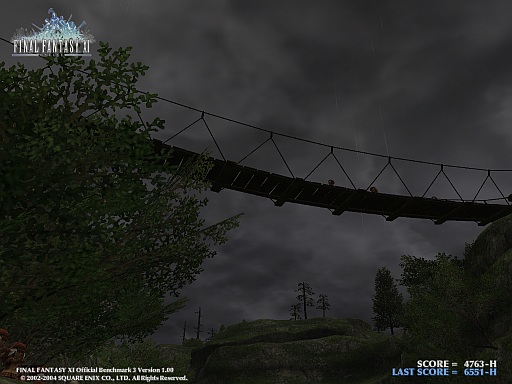

FF1ベンチ → XGA

| GF7300GT | GF9500GT |

SXGA 503 SXGA 503 |

SXGA 1533(3.04倍) SXGA 1533(3.04倍) |

QuadVGA 8705 QuadVGA 8705 |

QuadVGA 16270(1.86倍) QuadVGA 16270(1.86倍) |

XGA 6189 |

XGA 6551(1.05倍) |

3D性能はそれほど期待はしていなかったのだが、それに反して性能はグンとあがったようだ。

FF11ベンチは主にCPUが足を引っ張っていて、これ以上はCPUを上位のものに替えでもしない限りどうしようもないが、他のベンチはかなりあがっている。

実際、95GTへの換装後にBF2など幾つかゲームを遊んでみたが、予想以上に軽く、SXGA+4AAの設定でも十分遊べるのだ。

73GTのころは、同じ条件ではまともに遊べない状態だったが、これは予想以上の体感速度アップだと思う。

これは十分評価できるのではないだろうか。

今回購入した95GTは、コアクロックこそ定格だがメモリはDDR2でクロックは低格以下、初期状態では発熱が酷いなど、正直ほめられた製品ではないが、ローエンド帯としては十分な性能を持つように思える。

私と同じように、カードサイズや消費電力、動画再生支援機能に関して同じような条件がある人には、十分魅力的な製品だと言える。

ただし、評価できるとは言え、所詮はローエンド帯の製品である。

クライシスやロストプラネットなど、激重ゲームをする気ならば悪いことは言わない、素直に9600GTや4750など、より上位のチップを搭載したビデオカードを買うべきだろう。

95GTには、比較的重いと言われる最新ゲームをこなす性能はほぼ無い。

おまけ デビルメイクライ4ベンチマーク結果(SXGA:AAオフ:オールHIGH)

このゲームに限って言えば、かなり低い設定にしても大幅に画質が落ちるわけでもない。

デビルメイクライ4も重いゲームだと思うが、設定次第ではかなり遊べるだろう。

SXGAで全ての設定をLOWにしたものが以下の画像だが、この設定ならばストレス無く遊べた。

低設定サンプル

■発色など △一番上へ

半日使用してみて、アナログ、デジタルともに、はっきりとここがおかしいと言えるような箇所はなかった。

ただ、私自身がRADEON2600PROでよく動画鑑賞をしており、その色合いに慣れている。

そういった視点から見ると、どうも動画再生時の色合いが、やや白みがかったように感じる。

・・・とはいっても、感じ方には個人差もあり、ドライバで色彩をある程度改善できるため、問題は無いと言ってよいだろう。

■総評 △一番上へ

点数を付けるならば70点程度だろうか。

特価8000円で購入したことを考えれば、十分過ぎる内容であったと思う。

この製品に限って言えば、パッケージ内容は、後から買い足しをしなくて良い内容になっていた(HDMIケーブルを除く)。

3D性能は73GTよりは確実にあがるが、GeForceシリーズのミドルエンド〜ハイエンドにはまったく及ばない。

出たばかりなので値段がやや高く、存在が半端。

正直なところ、とにかく、何もかもが半端と言えなくも無い。

ただ、性能が半端とは言っても、ローエンドで求められる抑えるべき部分はしっかり抑えてある。

値段が安ければ買っても損はないだろう。

〜余談〜

9500GTを搭載した製品が、通常、軒並み1万円前後で販売されているのには疑問を感じる。

1万円ならば他の上位チップを積んだカードを購入できる機会もあるため、値段的には7000〜8500円程度が見合う値段ではないだろうかと思う。

かく言う私も、ぶっちゃけたところ、PCケースのサイズで制限が無ければ、もう少し予算を上げていたと思う。

どうしても1箇所我慢できない部分がある。

それは内臓のオーディオ機能が無いことだ。

ATIの製品はビデオカードのみで音声もHDMIに流せるため、非常に便利なのだが、nVIDIAの製品はSPDIF経由で他から引っ張らなければならない。

この点は非常に不便だ。